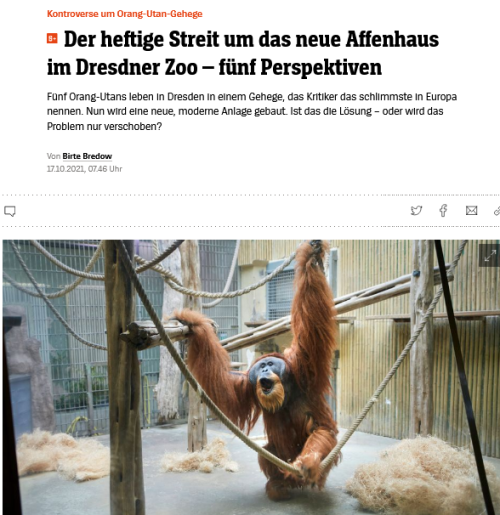

Die fünf Protagonisten der Kontroverse haben an diesem warmen Tag im Juni Ausgang: Sie hangeln sich am Dach des Freigeheges entlang,

scheinen durch die Scheibe die Besucher zu beobachten, das große Männchen schlägt gegen die Scheibe.

Djaka, Djudi, Toni, Daisy und Dalai: fünf Orang-Utans, die im Zoo Dresden in einer Anlage leben, die von Tierrechtlern 2017 als »schlimmste

Orang-Utan-Qualhaltung in einem europäischen Zoo« mit einem Negativ-Award ausgezeichnet wurde. Der Platz ist knapp, die Innenräume haben Betonböden, auch das Freigehege ist nur rund vier Meter hoch.

Es gibt wenig Zweifel daran, dass das Gehege, 1985 eigentlich als Übergangslösung gebaut, keine adäquate Unterkunft für die Tiere ist.

Doch ist das neue Orang-Utan-Haus die Lösung des Problems?

Der Zoologische Leiter des Dresdner Zoos, Wolfgang Ludwig, zeigt ein Modell des Baus. Höher, größer – Ludwig gibt sich überzeugt, dass es

den Affen in ihrem neuen Gehege gut gehen wird. Rings um das Freigehege im Inneren sind mehrere Einzelgehege geplant, die Außenanlage soll so vor Witterungseinflüssen geschützt sein. »Ein Tier kann

mit dem Begriff Freiheit nichts anfangen«, sagt Ludwig. Vielmehr sei es wichtig, die Bedürfnisse zu befriedigen, zum Beispiel milde Temperaturen, Klettermöglichkeiten, die Option, sich

zurückzuziehen.

Das sieht nicht jeder so. Der Rundbau, 17 Millionen Euro teuer, hat in der sächsischen Stadt eine Debatte losgetreten. Darf man Tiere, die

den Menschen so ähnlich sind, überhaupt in Zoos halten? Muss man sie nicht anders einstufen als Schweine oder Hühner? Was könnten die Alternativen sein? Wie soll es mit dem Dresdner Zoo weitergehen?

Fünf Perspektiven.

Der Zoodirektor

Mit seinem weißen Hemd und dem schwarzen Anzug könnte Karl-Heinz Ukena auch als Sparkassendirektor durchgehen. So falsch ist der Eindruck

gar nicht. Der 51-Jährige, der heute den Zoo Dresden leitet, ist gelernter Bankkaufmann und studierter Wirtschaftswissenschaftler. »Wir machen das neue Affenhaus so gut, dass niemand es besser machen

kann als wir«, sagt er. Die 17 Millionen Euro seien gut investiert: »Wir können in der Zoowelt ein Highlight schaffen, für die Tiere und die Besucher.«

Ukena bleibt gelassen bei kritischen Rückfragen, zeigt Verständnis für die Perspektive der Zoogegnerinnen und Zoogegner: Natürlich könne man

über Menschenaffenhaltung »diskutieren«, natürlich sei es legitim, ein Problem mit dem System Zoo zu haben. Trotzdem ist sein Standpunkt klar. Zoos seien für viele Menschen ein wichtiger Teil der

Freizeitgestaltung, die Orang-Utans »Leuchtturmtiere« für seinen Zoo, mit einer langen Tradition. Schon in den Dreißigerjahren sei eine Nachzucht gelungen, damals ein »Riesenerfolg«, wie er

sagt.

Warum leben dann ausgerechnet diese Tiere, die so besonders für den Zoo sind, nach wie vor in einer Behelfsunterkunft? »Zoo ist nie fertig,

ein Haus ist immer das älteste oder unschönste«, sagt Ukena. Außerdem sei das neue Affengehege schon seit Langem geplant gewesen. »Aber dann ist uns das alte Afrika-Haus dazwischengekommen, es war

komplett marode, und wir mussten es für fast zehn Millionen Euro sanieren.«

Der Zoo Dresden hat eine lange Geschichte, ist 160 Jahre alt. Wie sieht Ukena die Zukunft? »In Zukunft werden viele kleine Tierhaltungen

aufgeben müssen, es wird nur noch eine Handvoll gut geführter Zoos mit exzellenter Tierhaltung geben.« Der Direktor geht – natürlich – davon aus, dass sein Zoo dazugehören wird. Aber er klingt auch

nachdenklich, wenn er sagt: »Zoo heißt, in Generationen zu denken. Ich hoffe, die nächste Generation findet es gar nicht so übel, was wir gemacht haben.«

Der Politiker

Martin Schulte-Wissermann raucht noch schnell eine Zigarette, bevor er in sein Büro im Dresdner Rathaus geht. Der Stadtrat der Piratenpartei

ist die politische Stimme gegen das Affenhaus in Dresden. Zwar waren sich auch in den anderen Parteien nicht immer alle einig, grundsätzlich infrage gestellt haben sie es jedoch nicht. Warum setzt er

sich so vehement gegen die neue Orang-Utan-Anlage ein?

2005 sei er das letzte Mal privat im Dresdner Zoo gewesen, sagt Schulte-Wissermann. Die Affen hätten ins Leere gestarrt, ein Weibchen habe

in die Hand uriniert und die Flüssigkeit getrunken. »Fürchterlich« habe er das gefunden. Es sei keine »politische Entscheidung« gewesen, aber er habe beschlossen, nie wieder in einen Zoo zu gehen.

Auch Zirkusse besuche er nicht mehr. Und sonst? Er versuche, sich das Fleischessen abzugewöhnen, sagt Schulte-Wissermann.

Er fühlt sich ausgetrickst von den Zoobefürwortern, die sich auf eine Primatologin berufen hätten, die gar nicht so stark in das Projekt

eingebunden gewesen sei. Und: »Die Finanzierung steht auf absolut wackligen Beinen«, sagt er. Diese habe »heimlich, still und leise« mit dem Haushalt für das Jahr 2021/22 mitbeschlossen werden

sollen, um eine Debatte zu vermeiden.

Der Piratenpolitiker sorgte dafür, dass das Thema gesondert behandelt wurde. In der entscheidenden Abstimmung unterlagen die Affenhausgegner

eindeutig. Für Schulte-Wissermann war sein Einsatz dennoch erfolgreich: »Das gesellschaftliche Pendel hat sich in Bewegung gesetzt.« Er habe »unglaubliche Zustimmung« per Mail, aber auch in seinem

privaten Umfeld erlebt. Außerdem muss aufgrund eines Ergänzungsantrags der Linken geprüft werden, ob die Anlage statt zur Zucht als Auffangstation genutzt werden kann.

Schulte-Wissermann ist überzeugt, dass der Zoo ein Auslaufmodell ist. »Vor gut 80 Jahren gab es noch Völkerschauen, damals hat man

argumentiert, das zeige das Interesse an fremden Kulturen«, sagt Schulte-Wissermann. »In 20 Jahren wird man auf Zoos, die Wildtiere einsperren, so blicken wie heute auf die

Völkerschauen.«

Die Pflegerin

Sylvia Pohle arbeitet seit 1979 als Tierpflegerin im Zoo Dresden, seit 1981 kümmert sie sich um die Orang-Utans. Sie habe noch Zeiten

erlebt, berichtet die 60-Jährige, in denen sie die Affenbabys auf dem Arm gefüttert und mit ihnen gekuschelt habe. »Die gehörten zu uns, waren wie Familie«, sagt sie.

Heute gebe es viel weniger Kontakt, das sei natürlicher und sicherer und »auch in Ordnung«. Die kleine, lebhafte Frau steht im gelb

gefliesten Gang hinter den Innenboxen für die Orang-Utans. Die Luft ist drückend warm und feucht – die Orang-Utans leben hier bei Temperaturen um die 25 Grad.

Ihr Arbeitstag beginnt mit einem »Kontrollgang«, erzählt Pohle. Sie überprüfe die Käfige und »ob die Affen alle gesund sind«. Danach gehe es

an die Futterzubereitung, täglich gebe es Obst und Gemüse, einmal die Woche stehe »Broiler« auf dem Speiseplan, Geflügelfleisch. Auch Eier, Quark und Joghurt landen in den Mägen ihrer

Schützlinge.

Pohle und ihre Kollegen denken sich Beschäftigungsmöglichkeiten für die Orang-Utans aus. So bekommen die Tiere Kartons mit Holzwolle, aus

denen sie Haferflocken heraussuchen können. »Es gibt keine Tätigkeit, die ich nicht mag«, sagt Pohle – obwohl natürlich auch Reinigungsarbeiten dazu gehören.

Die Tierpflegerin lacht viel und packt Anekdoten aus. Sie erzählt von Auszubildenden, die von den Orang-Utans mit Exkrementen beworfen

wurden. Auch bei den Affen gebe es Antipathien und Sympathien.

Ob sie jemals daran gezweifelt habe, Wildtiere einzusperren? Zweifeln sei zu hoch gegriffen, sagt sie. Aber es gab diese eine Situation auf

einer Reise nach Südafrika vor einigen Jahren. Als sie im Kruger-Nationalpark eine galoppierende Giraffenherde gesehen habe, da habe sie gedacht: »Egal wie groß wir die Anlagen bauen, das können wir

den Tieren nicht bieten.«

Der Psychologe

Tiere gehören nicht in menschliche Gefangenschaft – Colin Goldner ist da eindeutig. Nur für Hunde könne man unter bestimmten Bedingungen

eine Ausnahme machen, durch die Domestizierung über Jahrtausende seien sie zum Kulturfolger des Menschen geworden. »Ich selbst lebe mit einer 70-Kilo-Dogge«, sagt er. »Ich habe sie aus dem Berliner

Tierheim geholt.«

Goldner ist Psychologe und leitet die deutsche Sektion des Great Ape Projects, das Grundrechte auch für Menschenaffen fordert. Diese Tiere

seien dem Menschen so ähnlich, dass man sie gleichbehandeln müsse. Goldner sagt: »Bei Menschen ist lebenslange Gefangenhaltung die Höchststrafe bei Kapitalverbrechen, und die Affen sperrt man ein,

ohne dass sie irgendetwas verbrochen haben.«

Der 68-Jährige ist in seiner Argumentation kompromisslos, andere Sichtweisen lässt er kaum gelten. Selbstverständlich sei er als Psychologe

– und nicht etwa als Zoologe oder Veterinär – eher in der Lage einzuschätzen, wie es den Affen gehe. »In ihrer psychischen Ausstattung sind sie weitgehend identisch mit Menschen«, so sieht er es. Die

Vorstellung sei »grotesk«, dass jemand sich allein aufgrund eines Zoobesuchs für den Schutz von wilden Orang-Utans einsetze. »Wie denn auch?«, fragt er. Goldner spricht von »Knast«, »Innenbunkern«

und »dieser tödlichen Langeweile, die nur unterbrochen wird von Besucherkindern, die an die Scheiben hämmern«.

Affen in Zoohaltung entwickelten schwere Verhaltensauffälligkeiten, so Goldner. Im Dresdner Zoo, den er viele Male besucht habe, habe er

zwei Dinge beobachtet: »völlige Teilnahmslosigkeit« sowie »sogenanntes Regurgitieren, bei dem bereits abgeschluckte Nahrung hervorgewürgt wird«. Danach wird sie erneut aufgenommen. Zoovertreter

sagen, dass das auch in freier Natur vorkomme; Goldner bezeichnet es als »psychische Störung, die so nur in Zoos auftritt«.

Bei aller Ablehnung der »Gefangenhaltung« an und für sich – gewisse Abstufungen lässt Goldner dann doch zu. »In Deutschland gibt es noch 16

Zoos, die Orang-Utans halten, und davon muss man elf als katastrophal bewerten«, sagt er. Dresden gehöre dazu. Es sei die schlechteste Orang-Utan-Haltung ein Deutschland und eine der schlechtesten in

Europa.

Besser sei die Menschenaffenanlage im Zoo Leipzig. Im sogenannten Pongoland hätten die Tiere nicht nur Naturboden und vergleichsweise viel

Platz, sondern würden auch durch Verhaltensexperimente in Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie gefördert. Es sei zwar grundsätzlich nicht akzeptabel, dass man die

Affen dazu einsetze, aber wenn man sie schon gefangen halte, sei es »sogar wünschenswert, damit die Tiere nicht kognitiv komplett verkümmern«.

Die Tierrechtlerin

»Wer Tiere mag, steckt sie nicht in den Knast«: Am 12. Mai, dem Tag der entscheidenden Stadtratssitzung, stand sie mit ihren Mitstreitern

und Mitstreiterinnen bei ungemütlichem Wetter am Messegelände in Dresden. So berichtet es die Frau, die ihren richtigen Namen nicht veröffentlicht sehen möchte und hier Mira Schneider heißen soll.

2005 hat Schneider die Tierbefreiungsgruppe Dresden mitgegründet.

Die Tierrechtler und Tierrechtlerinnen hatten sich über Monate gegen den Bau des Affenhauses eingesetzt. Während Tierschutzgruppen

»unnötiges Leiden« vermeiden wollen, ist der Ansatz der Tierrechtsbewegung ein anderer. Sie lehnt grundsätzlich eine Nutzung von Tieren ab und betrachtet sie als Individuen mit eigenen Interessen und

Rechten. Deshalb ist das geplante Affenhaus für Schneider auch keine sinnvolle Verbesserung: »Wir sind der Meinung, dass Tiere nicht dazu da sind, um den Menschen zu unterhalten«, sagt

sie.

Es sei natürlich nicht »Sinn der Sache, alle Zoos aufzumachen und die Tiere freizulassen«. Vielmehr fordert sie, Zoos schrittweise

abzuschaffen. Als Erstes müsse die Zucht eingestellt werden. Für die Dresdner Orang-Utans könnte sie sich – ebenso wie Goldner und Schulte-Wissermann – eine Unterbringung in einem Sanctuary in Wales

vorstellen. Dort werde nicht gezüchtet, dort würden die Tiere nicht ständig von Besuchern angestarrt. Kurzum: Es sei »zumindest ein würdevolleres Leben«.

Schneider ist Jahrgang 1980, seit fast 20 Jahren lebt sie vegan. Durch eine britische Kampagne gegen Tierversuche wurde sie »politisiert«,

wie sie sagt und landete bei der Tierrechtsbewegung. Ein Engagement in einer Partei sei nichts für sie, dort gehe es mehr um die nächste Wahl als um langfristige Veränderungen. Besonders

»enttäuschend« sei es gewesen, dass sich die Dresdner Sprecherin für Tierschutz der Grünen im Sinne des Zoos geäußert habe.

An dem Tag der Demonstration sei der Tierbefreiungsgruppe Dresden bereits klar gewesen, dass sie das neue Orang-Utan-Haus nicht verhindern

könnte, sagt Schneider. Es sei um ein »symbolisches Zeichen« gegangen. Ende Juli wurde der Neubau begonnen, im Herbst 2023 soll er fertig sein.

DER SPIEGEL 18.10.2021

vgl. auch: Negativ Award für den Dresdner Zoo