Frankfurt am Main

Grzimeks (düsteres) Erbe

Der Frankfurter Zoo wurde auf Betreiben eines örtlichen Bürgerkomitees Anfang der 1850er begründet und im August 1858 offiziell eröffnet. Er ist insofern einer der ältesten Zoos der Welt und gilt, nach Berlin, als zweitältester Tiergarten Deutschlands.

Schon zu seiner Eröffnung konnte eine Vielzahl exotischer Wildtiere gezeigt werden, darunter Paviane, Löwen, Elefanten oder Giraffen. Es entstanden zahlreiche Tierhäuser in orientalisie-rendem Stil, mithin ein „Maurisches Haus“ für die Unterbringung von Antilopen; schon 1861 wurde auch ein Schauaquarium eingerichtet.

Nach Auslaufen des Pachtvertrages für das relativ kleine Zoogelände zog man 1874 auf ein weitläufigeres ehemaliges Exerziergelände am Ende der „Zeil“ um. Die Gehegehäuser des alten Geländes wurden abgebrochen und auf dem neuen Areal wiederaufgebaut. Ab 1875 errichtete man zudem ein mondänes „Gesellschaftshaus“, in dem eine zooeigene Musikkapelle täglich zwei Konzerte gab. Ab 1878 wurden, wie vielerorts in deutschen Zoos, auch in Frankfurt sogenannte „Völkerschauen“ veranstaltet, bei denen eigens importierte „Exoten“ aus allen Teilen der Welt, bevorzugt aus Äthiopien, aus Somalia, dem Sudan, Birma, Ceylon und anderen als „rückständig“ geltenden Ländern und Kulturen, vorgeführt wurden. Neben der Präsentation „exotischer“ Menschen und Wildtiere gab es im Frankfurter Zoo jede Menge sonstiger Vergnügungsangebote: Sommerfeste, Tanzmatinees, winterliches Eislaufen auf dem zugefrorenen Zooweiher, dazu Auftritte von Zirkus-, Varieté- und Jahrmarktschaustellern.

Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges nahm das Bedürfnis der Menschen nach Rummelplatzvergnügen spürbar ab, der Zoo geriet in massive Schieflage. Um dem drohenden Konkurs zu entgehen, übernahm im Jahre 1915 die Stadt Frankfurt die Trägerschaft (die sie bis heute innehat); die bis dahin als Betreiberin des Zoos firmierende Zoologische Gesellschaft Frankfurt wurde aufgelöst.

In den Nachkriegsjahren versuchte die Stadt, an die früheren Publikumserfolge des Zoos anzuknüpfen: im Gesellschaftshaus wurde eine Lichtspielbühne eingerichtet, ab 1926 gab es gar die Möglichkeit, sich einer Heilwasser- oder Milchkur zu unterziehen. Die öffentliche Resonanz war allerdings mäßig, der schleichende Niedergang des Zoos ließ sich nicht aufhalten.

Erst ab 1933, ausdrücklich gefördert durch die neuen Machthaber, wurde wieder richtig Geld in die Hand genommen: die heruntergekommen Anlagen wurden instandgesetzt, es entstanden zahlreiche neue Gehegebauten. Während der Zoo auf besondere Weisung Görings seinen Betrieb bis in die Kriegsjahre hinein aufrechterhielt, wurde er im Frühjahr 1944 bei einem Bombenangriff nahezu völlig zerstört. Fast alle Tiere kamen dabei zu Tode.

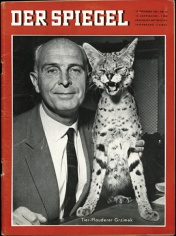

Der Säulenheilige

Nach dem Krieg bekundeten die US-Militärregierung und der von ihr benannte Magistrat keinerlei Interesse am Wiederaufbau des Zoos. Lediglich der interimistische eingesetzte Oberbürgermeister Wilhelm Hollbach zeigte sich offen, den Frankfurter Zoo an anderer Stelle wiedererstehen zu lassen. Als Planungsdirektor wurde ein gewisser Bernhard Grzimek (1909-1987) berufen, der kurz vor Kriegsende von Berlin nach Frankfurt gekommen war und sich Hollbach als „persönlicher Referent“ angedient hatte. Seine vorherige Führungsposition im NS-Reichsernährungsministerium hatte Grzimek dabei ebenso verheimlicht wie seine langjährige Mitgliedschaft in SA und NSDAP. Am 1. Mai 1945 wurde er offiziell mit der Aufgabe betraut, einen komplett neuen Frankfurter Zoo einzurichten. Anstatt aber, wie vorgesehen, ein Gelände außerhalb der Stadt ins Auge zu fassen, nutzte Grzimek die chaotische Lage in der völlig zerstörten Frankfurter Innenstadt, um innerhalb weniger Wochen die Bombentrichter auf dem alten Zoogelände beseitigen und ein paar der zerstörten Gehegehäuser notdürftig instandsetzen zu lassen. Bestückt wurden die Gehege mit Tieren eines in Frankfurt gestrandeten Zirkus.

Schon am 1. Juli 1945 wurde der Zoo an alter Stelle wiedereröffnet. Mit Tanzveranstaltungen, Modeschauen und Revuen schaffte es Grzimek, so großen Zuspruch seitens der Frankfurter Bevölkerung zu erzielen, dass er die Zustimmung sowohl der Stadtverwaltung als auch der US-Militärregierung zur Weiterführung des Zoos in der Innenstadt erhielt. Grzimek erweiterte sein Angebot um jede nur erdenkliche Rummelplatzattraktion: es gab Karussells, eine Achterbahn, dazu die Auftritte fahrender Zirkus-, Jahrmarkt- und Menagerieschausteller; selbst Boxkämpfe und Wahlveranstaltungen politischer Parteien fanden auf dem Zoogelände statt. Zugleich wurde das Zooareal um ein Trümmergelände auf die bis heute bestehende Fläche von 11 Hektar ausgedehnt.

Zum Wiederaufbau einer attraktiven Tiersammlung wurde 1950 die Zoologische Gesellschaft Frankfurt wiederbelebt, die mit Tombolen und Spendenaktionen derart enorme Überschüsse erzielte, dass ab 1953 in rascher Folge eine Vielzahl neuer Gehegehäuser errichtet werden konnte. Tiere wurden in großem Stil über den Alfelder Tierhändler Hermann Ruhe jun. bezogen (der bis herauf in die 1970er, in Konkurrenz zu Hagenbeck, die deutschen Zoos mit Nachschub aus Afrika und Fernost versorgte); zugleich ging Grzimek höchstpersönlich auf „Expeditionsreisen“ nach Afrika, um Wildtiere für seinen Zoo einzufangen.

In den folgenden Jahrzehnten baute Grzimek den Frankfurter Zoo zu einer der weltweit bekanntesten zoologischen Einrichtungen aus, er gilt bis heute als einflussreichster Zoo-Zoologe überhaupt. Mit zwei preisgekrönten Dokumentarfilmen, mehr als zwei Dutzend in viele Sprachen übersetzten Sachbüchern, der 175 Folgen umfassenden und über 31 Jahre (!) hinweg ausgestrahlten ARD-Serie „Ein Platz für Tiere“ sowie der Herausgabe einer nach ihm benannten 16-bändigen Tierenzyklopädie „Grzimeks Tierleben“ – nicht zu vergessen seine Berufung als Beauftragter der Bundesregierung für Naturschutz und zahllose sonstige Ehrenämter und Ehrungen - prägte er wie niemand sonst den europäischen Blick auf exotische Wildtiere, und insbesondere den Blick auf die Einrichtung „Zoo“.

Im Frankfurter Zoo, den er bis zu seiner Pensionierung 1974 leitete, gilt Grzimek als unangefochtener Säulenheiliger, ungeachtet des Umstandes, dass seine Filme, Bücher und sonstigen Publikationen von zahllosen zoologischen Irrtümern, Klischees und - mit Blick auf Menschen in Ostafrika - postkolonial-rassistischen Begrifflichkeiten durchzogen sind. Seit Jahren wird in einer als „Grzimek-Camp“ bezeichneten Dauerausstellung auf dem Zoogelände gezeigt, „wer Bernhard Grzimek war und was er geleistet hat.“ Kritisches sucht man hier vergebens, auch der Umstand, dass Grzimek ab 1933 Mitglied der SA und ab 1937 der NSDAP war, wird tunlichst verschwiegen.

Grzimek selbst hatte seine Mitgliedschaft in der Nazi-Partei zeitlebens abgestritten. Nachweislich aber war er von 1938 bis Kriegsende als Regierungsrat im NS-Reichsernährungsministerium tätig gewesen. Selbst mit Nazi-Propagandafilmerin Leni Riefenstahl hatte er, auch auf persönlicher Ebene, eng zusammengearbeitet. Obgleich er nach dem Krieg des Verschweigens seiner SA- und NSDAP-Mitgliedschaft wegen von der US-Militärregierung mit einem rechtskräftigen Strafbefehl belegt worden war, konnte er in der neuen Bundesrepublik steile Karriere machen. Niemand fragte weiter nach. Erst nach seinem Tod kamen weitere Belege für Grzimeks tiefe Verstrickung in das NS-Regime auf den Tisch. Gleichwohl gibt es bis heute am Frankfurter Zoo eine nach ihm benannte öffentliche Straße.

Heillose Überbelegung

Der Zoo liegt heute inmitten der Frankfurter Innenstadt und ist insofern von stetem Verkehrs- und sonstig urbanem Lärm umtost. Die werbewirksame Selbstbezeichnung als „Naturoase“ oder gar als „Naturparadies“ ist grotesk.

Auch wenn in den zurückliegenden Jahren die Haltung einiger Tiere mit besonders hohem Platzbedarf eingestellt wurde – so wurden noch bis in die 1980er hinein Elefanten in Frankfurt gehalten -, erweckt der Zoo den Eindruck heilloser Überbelegung: viel zu viele Tiere (etwa 4500 Individuen) aus viel zu vielen Arten (über 450) sind auf viel zu engem Raum zusammengepfercht. (Noch vor zehn Jahren, wie der Zoo seinerzeit mit Stolz verlautbarte, sollen es gar mehr als 5000 Tiere aus 563 Arten gewesen sein.)

Viele der Gehegehäuser und Anlagen stammen noch aus den Wiederaufbautagen des Zoos nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch wenn sie im Einzelfalle mehrfach um- und ausgebaut wurden, entsprechen sie nicht einmal ansatzweise modernem Standard. Die Flusspferd- oder Nashorn-Haltung etwa muß als katastrophal gewertet werden; desgleichen die Haltung von Varis, Kattas, Kapuzineraffen und zahlreicher anderer Tiere, die, wie etwa eine Großgruppe Paviane, in vollverfliesten Betonbunkern gehalten werden. Gleichwohl rechnet sich der Zoo zu den „modernsten Tiergärten Europas“.

Auf der Bewertungsplattform „tripadvisor“ spricht eine Besucherin des Frankfurter Zoos vom „schlechtesten und deprimierendsten Zoo“, den sie je gesehen habe (5/19): „Glaskästen, alte Gehege, viel zu wenig Platz, apathische, resignierte Tiere - ein Trauerspiel“. Eine andere Besucherin schreibt „Mir haben die Tiere wirklich leid getan. Eine Schildkröte zum Beispiel war in einem Aquarium, dessen Durchmesser nur etwas größer war als sie selbst.“ Und eine britische Besucherin schreibt: „Die Tiere werden unter beklagenswert untauglichen Bedingungen gehalten, viele zeigen klassische Stresssymptome. Wir haben den Zoo irritiert und verärgert verlassen.“ Selbstredend finden sich auch Einträge, die den Zoo in höchsten Tönen loben – die Plattform wird in erster Linie von Menschen genutzt, die der Einrichtung „Zoo“ grundsätzlich wohlwollend gegenüberstehen -, eine Negativquote von 26 Prozent (zwischen befriedigend und ungenügend) ist indes ungewöhnlich (zum Vergleich: Leipzig 6%, München 7%, Hamburg 7%).

Millionenschwere Subventionen

Nach den Vorstellungen des seit Anfang 2018 amtierenden Zoodirektors Miguel Casares soll der Frankfurter Zoo im Zuge eines als „ZOOkunft 2030+“ apostrophierten Masterplans in den nächsten Jahren komplett umgestaltet werden. Kernstücke des Umbaus, der fast die Hälfte der 11ha-großen Zooareals umfassen soll, sind zwei vollklimatisierte „Erlebniswelten“: eine knapp 7000qm große Amazonashalle sowie eine 10.200qm große Afrikahalle. Ausgestaltet werden sollen die Hallen mit disneylandartigen Themenlandschaften, die dazugehörigen Tiere sollen in reiner Indoorhaltung präsentiert werden. Hinzukommen sollen zwei Erlebnisrestaurants, ein Kiosk sowie ein großangelegterKinderspielplatz samt „Streichelzoo“.

Zu den Kosten – zu tragen in erster Linie vom Steuerzahler - hat Casares sich bislang komplett ausgeschwiegen. Auch von der zuständigen Frankfurter Dezernentin für Kultur und Wissenschaft ist nichts zu hören. Nimmt man die Gelder als Maßstab, die der Zoo Leipzig für seinen „Zoo der Zukunft“ aufgewandt hat – bis heute wurden dort statt ursprünglich veranschlagter 90 Mio Euro satte 156,5 Millionen Euro verbaut – dürften auf Frankfurt für die Umsetzung des Projekts ZOOkunft2030+ Kosten von deutlich mehr als 200 Mio Euro zukommen. Nicht eingerechnet sind dabei die veranschlagten 52 Mio für die Sanierung des maroden Gesellschaftshauses, das, entgegen aller Behauptung, in erster Linie vom Zoo weitergenutzt werden wird. Ebensowenig eingerechnet sind die laufenden Subventionen und Sonderzahlungen, die der Zoo ohnehin Jahr für Jahr erhält. (Allein der Umbau des Zooeingangs von 2013 hat samt Zooshop und angeschlossener Bärenanlage 14,9 Mio gekostet, die im Mai 2019 eröffnete Pinguinanlage 7 Mio.)

Die Hauptlast zur Umsetzung von ZOOkunft2030+ wird vom Land Hessen und von der Stadt Frankfurt zu tragen sein, nur ein kleiner Teil wird vom Zoo selbst über Kredite bzw. Spenden und Tierpatenschaften finanziert werden können. Amortisieren wird sich das Ganze, wie andere Zoos mit vergleichbaren Megainvestitionen zeigen, nie.

Trickserei bei den Besucherzahlen

Kaum ein Zoo des deutschsprachigen Raumes wirtschaftet kostendeckend, auch der Frankfurter Zoo nicht. Dass die einzelnen Einrichtungen für ihren Fortbestand auf Sponsorengelder wie auch auf Dauersubvention aus Steuermitteln angewiesen sind, ist insofern bekannt. Es nimmt deshalb nicht wunder, dass sie, um ihre gesellschaftliche Bedeutung zu dokumentieren, mit irreführenden bzw. vorsätzlich nach oben manipulierten Besucherzahlen operieren. Der Frankfurter Zoo, der Steuergelder in dreistelliger Millionenhöhe für sein Konzept „ZOOkunft2030+“ haben will, spricht insofern von einem Rekordergebnis von exakt 868.799 Besuchern im Jahr 2018. Bei Lichte besehen hat diese beeindruckende Zahl – es ist die Rede davon, der Zoo sei die mit Abstand meistbesuchte Freizeiteinrichtung und damit auch größte Touristenattraktion der Stadt – einen entscheidenden Haken: viele Menschen besuchen ein und denselben Zoo per Dauerkarte mehrfach pro Jahr, manche kommen regelmäßig jede Woche (oder gar täglich!) so dass die Zahl zoobesuchender Menschen tatsächlich nur einen Bruchteil der Zahl registrierter Zoobesuche ausmacht: Statteten von den angeblichen 868.799 Besuchern des Frankfurter Zoos im Jahre 2018 nur fünf Prozent per Dauerkarte dem Zoo zehnmal einen Besuch ab - eine höchst konservative Schätzung -, verringert sich die Zahl der Menschen, die den Zoo besucht haben, schlagartig um fast die Hälfte.

Tatsächlich erwerben durchschnittlich acht Prozent der Besucher Jahreskarten für mehrfachen Besuch ein und desselben Zoos. Für den Zoo Frankfurt bedeutet das: entfielen angenommene acht Prozent der 868.799 registrierten Besuche auf Dauerkartenbesitzer und besuchten diese den Zoo im letzten Jahr im Durchschnitt je zehnmal, wären das exakt 243,263 Menschen, die den Zoo - eben teils mehrfach - besucht haben. Also nicht 868.799 Besucher, wie behauptet, sondern nur etwas mehr als ein Viertel davon. Gut 625.000 Besucher sind durch die irreführende Ineinssetzung von BesuchEn mit BesucheRn dazuhalluziniert worden.

Im Übrigen sind, entgegen der Behauptung der Zoos und ihrer Verbände, die Besucher- bzw. Besuchszahlen in den einzelnen Zoos seit Jahren rückläufig. Um diese teils massive Rückläufigkeit aufzufangen und neue Besucherschichten anzusprechen, wird in immer neue Attraktionen, sprich: immer weitere Disneylandisierung der Zoos investiert.

Auch die immer wieder vorgetragenen Behauptung, Zoos seien wichtige Attraktionsfaktoren für eine Stadt oder Region, die über Umwegrentabilität – Stärkung von Einzelhandel, Hotel- und Gaststättengewerbe - die ihnen zuteil werdende Subventionierung rechtfertigten, ist nachweislich falsch: Aus tourismuspolitischer Sicht machen Zoos, selbst wenn die halluzinierten Besucherzahlen zugrunde gelegt werden, keinen Sinn. Gleichwohl werden sie von Kommunal- und Landespolitikern über das Argument der Umwegrentabilität mit Millionenbeträgen aus Steuergeldern gefördert.

Colin Goldner in: Tierbefreiung #105/Dez.2019