Warum Pan zu Homo werden sollte

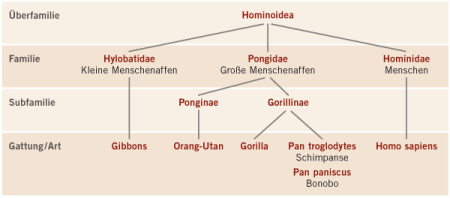

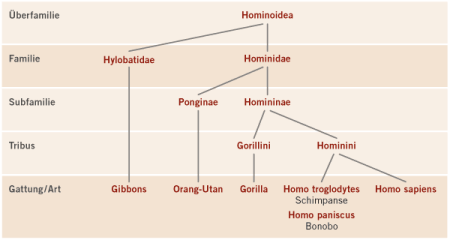

Noch immer gibt es Menschen, die sich durch derartige Aktionen in ihrer „Würde“ verletzt sehen – statt es als beglückend zu empfinden, dass wir mit anderen Lebensformen durch einen äonenlangen Strom der Evolution verbunden sind. Es macht unsere Existenz nicht ärmer, sondern reicher, dass wir von Affen abstammen. Mehr noch: Es ist nicht bloß so, dass unsere Vorfahren Affen waren, biologisch sind wir Affen geblieben. Die Zoologie beschreibt den Menschen als Mitglied der Ordnung der Primaten, der Unterordnung der Trockennasenaffen, der Zwischenordnung der Altwelt- oder Schmalnasenaffen, der Überfamilie der Menschenartigen und der Familie der Großen Menschenaffen und Menschen.

Dabei ist sogar die familiäre Unterscheidung zwischen Menschenaffen und Menschen irreführend. Denn sie nährt die Vorstellung, dass die Großen Menschenaffen (Schimpansen, Bonobos, Gorillas, Orang-Utans) untereinander enger verwandt seien als mit uns Menschen. Doch diese Vorstellung ist seit Jahrzehnten schon widerlegt: Der nächste Verwandte der Schimpansen und Bonobos ist nicht der Gorilla, sondern der Mensch! Innerhalb der Menschenähnlichen (Hominoidea) sind – bildlich ausgedrückt – Menschen, Schimpansen und Bonobos Geschwister, Gorillas ihre gemeinsamen Cousins, Orang-Utans etwas weiter entfernte Großcousins. Es ist an der Zeit, diese biologischen Tatsachen nicht nur anzuerkennen, sondern auch Konsequenzen daraus zu ziehen, denn die Rede von „unseren nächsten Verwandten“ sollte keine Plattitüde bleiben.

Genetischen Untersuchungen zufolge trennten sich die Stammlinien von Orang-Utans und Menschen vor etwa 11 Millionen Jahren, während die Gorillas vor 6 Millionen Jahren ihre eigene Entwicklung einschlugen. Die heutige Gattung Homo – zu der wir Menschen zählen – und die Gattung Pan – mit Schimpansen und Bonobos – teilten weiterhin einen gemeinsamen Vorfahren, ihre Linien begannen sich erst vor etwa 5 Millionen Jahren zu trennen. Die Stammbäume von Schimpansen und Bonobos teilten sich noch einmal vor etwa 1,5 Millionen Jahren. Auf verschiedene Formen von Urmenschen folgte schließlich vor etwa 200.000 Jahren der moderne Mensch – Homo sapiens.

Dabei kreuzten sich die Linien der Vorfahren heutiger Schimpansen und Menschen noch über Millionen Jahre hinweg ziemlich regelmäßig, und vermutlich bis in die jüngste Zeit hinein – was wiederum genetische Daten nahelegen. Hinsichtlich Menschen, Schimpansen und Bonobos sollte man sich daher klar machen: Differierte das Erbgut von Käfern, Huftieren oder Katzen um solche Bruchteile, würden sie gewiss nicht unterschiedlichen Gattungen zugerechnet. Die Trennung in Homo und Pan ist wohl nicht zuletzt unserem Wunsch nach einer „Sonderstellung in der Natur“ zuzuschreiben. Genetiker und Verhaltensbiologen fordern deshalb zunehmend, den Gattungsnamen von Schimpansen und Bonobos anzugleichen. Aus Pan troglodytes (Schimpanse) würde damit Homo troglodytes, aus Pan paniscus (Bonobo) Homo paniscus. Hierdurch wäre interessanterweise die originale Einteilung des Begründers

der zoologischen Taxonomie wieder hergestellt, denn Carl von Linné rechnete vor gut 250 Jahren die ihm damals bekannten Menschenaffenformen wie selbstverständlich zu Homo.

Diese „neue alte Klassifikation“ wäre nicht nur wissenschaftlich konsequenter. Sie dürfte auch psychologische Wirkungen entfalten – indem sie unserer Überheblichkeit Wind aus den Segeln nimmt und uns dazu motiviert, gegenüber unseren nächsten Verwandten den Respekt zu zeigen, der ihnen zukommt.

Grundrechte für Menschenaffen!

1993 initiierten die Philosophen Peter Singer und Paola Cavalieri das Great Ape Project, das für Orang-Utans, Gorillas, Bonobos und Schimpansen einige jener Privilegien einfordert, die bisher nur für Menschen gelten: Recht auf Leben, Recht auf Freiheit und ein Verbot der Folter. Augenmaß ist also gewahrt, denn niemand fordert ein Recht auf Bildung für Bonobos, ein Wahlrecht für Gorillas, Datenschutzregeln für Schimpansen oder ein Mindestalter für Sex unter Orang-Utans. Unterstützt von renommierten Primatologen macht sich das Great Ape Project dafür stark, die „Gemeinschaft der Gleichen“ zu erweitern. Es würde somit als strafbares Unrecht gelten, Menschenaffen in medizinischen Experimenten zu schädigen, sie in Gefangenschaft unter unwürdigen Bedingungen zu halten, zu Tode zu richten oder ihren Lebensraum zu zerstören. Da Menschenaffen über ein Bewusstsein verfügen, sich mental in andere Wesen hineinversetzen und in die Zukunft denken können, sollen sie als Personen anerkannt und als Individuen respektiert werden.

Die Forderung nach elementarer Gleichstellung der Menschenaffen setzt einen Trend fort, der allgemein in der Menschheitsgeschichte erkennbar ist: Anfangs bezogen sich ethische Empfindungen fast ausschließlich auf die eigene Sippe, danach auf gesellschaftliche Teilgruppen, später auf die Mitglieder einer Gesellschaft, schließlich (mit der UN-Menschenrechtserklärung) auf alle Menschen. Warum sollten wir hier haltmachen und die Interessen leidens- und freudefähiger Primaten ignorieren, bloß weil sie keine Menschen sind? Wir meinen, dass der historische Moment gekommen ist, um nach Nationalismus, Rassismus und Sexismus auch die Schranke des „Speziesismus“ zu überwinden, der die Diskriminierung von Lebewesen aufgrund ihrer Artzugehörigkeit rechtfertigt. (Selbstverständlich ist dabei die Grenzziehung zwischen Menschen und Menschenaffen auf der einen und dem Rest der Tierwelt auf der anderen Seite künstlich: Auch die Interessen anderer Tiere müssen in einer fairen ethischen Güterabwägung berücksichtigt werden.)

Wie im Falle „unmündiger“ Menschen, die nicht für sich selbst sprechen können, sollten Rechtsansprüche von Menschenaffen durch Sachwalter vertreten werden. In Neuseeland und Spanien wurden dazu bereits Gesetzesentwürfe erarbeitet. Die Giordano-Bruno-Stiftung unterstützt derartige Bestrebungen, da sie sich folgerichtig aus den Prämissen des evolutionären Humanismus ergeben: Wir Menschen sind eben nicht die „Krone der Schöpfung“, sondern evolutionär entstandene Organismen wie andere auch. Wir sind „Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will“ (A. Schweitzer). Das sollte sich in einem verantwortungsvolleren Umgang mit der nichtmenschlichen Tierwelt niederschlagen – und speziell in unserem Verhältnis zu jenen Lebewesen, mit denen wir unsere Evolutionsgeschichte seit Jahrmillionen teilen.

-

Texte und Bilder entstammen einer Broschüre, die anläßlich der Verleihung des Ethikpreises der gbs 2011 an Paola Cavalieri und Peter Singer in Frankfurt/Main erstellt wurde; sie kann als pdf-Datei heruntergeladen oder als Printausgabe über die gbs bestellt werden.

Texte: Prof. Dr. Volker Sommer, Dr. Michael Schmidt-Salomon. Fotos: Jutta Hof. Gestaltung: www.er-de.com. © Giordano-Bruno-Stiftung 2011 (überarbeitete Neuauflage 2015)

siehe auch:

Der Fall Hiasl Tierbefreiung Okt 2009

Menschenaffen wie wir hpd 12. Feb 2010 (externer link)

"Vorteil des Zweifels zugutekommen lassen" wissenrockt 11. Jul 2011 (externer link)