Tiere der Bibel

Zooführungen für Kinder

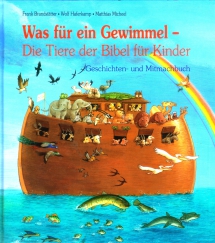

Unter dem Titel „Was für ein Gewimmel“ brachte das „Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken“ in Zusammenarbeit mit den Zoos Dortmund, Köln und Berlin-Friedrichsfelde im Jahre 2010 ein Kinderbuch heraus, das als Handreichung dienen sollte (und soll) für biblisch inspirierte Zoobesuche. In dem Buch werden die rund 130 Tierarten, die an irgend-einer Stelle in der Bibel vorkommen - Kamele, Esel, Schafe, Pelikane, Eidechsen, Schlangen, Leoparden, Heuschrecken und andere -, in Wort und Bild vorgestellt. Als Schirmherrin des Buchprojektes firmierte die seinerzeitige Sozial- und zwischenzeitliche Bundeswehr-ministerin – heute EU-Kommissions-präsiidentin - Ursula von der Leyen (CDU).

Interessanterweise gibt es unter den Zoodirektoren hierzulande eine Vielzahl gläubiger Christen, die dem Schöpfungsgedanken im Zweifel näher stehen als der Evolutionslehre. Der Direktor des Dortmunder Zoos etwa, der studierte Biologe Frank Brandstätter, wartet mit der Erkenntnis auf, die biblische Schöpfungsgeschichte stimme „in ihrem groben Verlauf“ mit der Evolutionstheorie überein: „sie widersprechen sich nicht, sie ergänzen sich“. Das von ihm federführend herausgegebene Buch solle, so Brandstätter, Kinder an die „Schönheit der Schöpfung heranführen“, in ihnen „Sinn und Geschmack an Gottes Natur ausbilden“. Im Eingangskapitel wird dargestellt, wie „Gott die Menschen und Tiere erschaffen hat“, im Folgekapitel, wie sehr er sie doch liebt. Groteskerweise dreht sich dieses Kapitel um die Sintflut, in der Gott bekanntlich alle Menschen und Tiere umbringt bis auf jene zwei von jeder Art, die er in Noahs Arche überleben lässt.

Arche Noah

Unmissverständlich heißt es im 1. Buch Moses [7,21-23]: „Da ging alles Fleisch unter, das auf Erden kriecht, an Vögeln, an Vieh, an Tieren und an allem, was sich regt auf Erden, und alle Menschen. Alles, was einen lebendigen Odem hatte auf dem Trockenen, das starb. Also ward vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis auf das Vieh und das Gewürm und auf die Vögel unter dem Himmel; das ward alles von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in dem Kasten war.“

Kein Wort des Befremdens dazu im Buch „Tiere der Bibel“, das die Vernichtung nahezu allen Lebens durch einen rachsüchtigen Gott einfach übergeht - auch die Frage, weshalb Gott in seiner Strafaktion überhaupt Tiere tötet, die sich, anders als die Menschen, in keiner Form „versündigt“ hatten, bleibt unbeantwortet -, und stattdessen den Bund hervorhebt, den Gott mit den übriggebliebenen Menschen und Tieren schließt: „Als sichtbares Bundeszeichen für alle Geschöpfe setzte Gott einen Regenbogen in die Wolken“ [1. Mose, 9, 12-13].

Kein Wort auch davon, dass Noah gleich nach dem Ende der Sintflut und zum Wohlgefallen Gottes einen Teil der geretteten Tiere tötet und auf einem Opferaltar verbrennt: „Und Noah baute dem HERRN einen Altar; und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar / Und der HERR roch den wohlgefälligen Geruch“ [1.Mose, 8,20-21]. Wie ja das gesamte Alte Testament durchzogen ist von ständigen Dank-, Sühne-, Buß- oder sonstigen Opfern, sprich: Legionen rituell getöteter Rinder, Ziegen, Schafe, Tauben usw., für einen Gott, der offenbar den Geruch verbrannter Tiere liebt: schon vor der Geschichte um Noah sieht er gnädig auf das geopferte Lamm Abels und verschmäht die Ackerfrüchte des Kain [1. Mose, 4, 3-5]. Biblischen Berichten zufolge seien anläßlich der Einweihung des Tempels Salomons 22.000 Rinder und 120.000 Schafe geschlachtet und geopfert worden [1.Koenige, 8,63].

Anstatt die Vernichtung allen Lebens durch einen krankhaft strafwütigen Gott kritisch zu hinterfragen, preist Brandstätter ein eigens für das Buch komponiertes „Noahlied“ an, in dem unbedingte Botmäßigkeit ebendiesem Gott gegenüber gefordert wird: „Noah soll die Arche bauen, Noah muss auf Gott vertrauen, Noah tut, was Gott befiehlt...“. Das Lied ist auch auf einer begleitenden CD zu hören.

„Danke, lieber Gott“

Das aufwändig gestaltete Buch dient als Grundlage für mittlerweile in vielen Zoos - Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart, Osnabrück, Wuppertal und andernorts - stattfindende „Bibelführungen“. Entsprechend „zusatzqualifiziertes“ Zoopersonal führt Kindergarten- und Schulgruppen gezielt zu den Käfigen jener Tierarten, von denen in der Bibel die Rede ist. Bei jeder Tierart werden die biblischen Referenzstellen verlesen und exegetisch erläutert, dazu werden religionspädagogisch wertvolle Lieder, Gedichte, Gebete und Meditationstexte vorgetragen.

Vor dem Großkatzenkäfig beispielsweise wird die Geschichte des Propheten Daniel erzählt [6,17-25], den man „zur Strafe in eine Löwengrube den Löwen zum Fraß vorwarf. Sein Gott aber, Jahwe, sandte einen Engel, der ihn beschützte.“ Auch auf das Brüllen des Löwen „als Symbol für die Auferweckung der Toten durch Christus“ wird hingewiesen. Vor Aquarien hingegen wird aus dem 1. Buch Mose zitiert: „Gott schuf alle Arten von großen Seetieren und anderen Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt...“ , dazu aus dem Markus-Evangelium: „Jesus nahm die fünf Brote und die zwei Fische, schaute zum Himmel und sprach: ‚Danke, lieber Gott. Du bist groß und mächtig. Du gibst allen Menschen zu essen!’“ Ausführlich wird das Fisch-Symbol erörtert, das gläubige Christen gerne auf dem Kofferraumdeckel ihrer Autos spazierenfahren, zudem wird ein (ebenfalls eigens für das Buch komponiertes) „Jonalied“ gesungen: „Von dem Fisch verschluckt, was kann jetzt noch Rettung sein?“

Zur Vor- und Nachbereitung des Zoobesuches gibt es verschiedene Spiel- und Quizvorschläge, dazu theoretische Handreichungen etwa über „Tierschutz in der Bibel“ sowie ein Gespräch mit dem Tierfilmer Heinz Sielmann, der die mangelnde Ehrfurcht vor Gottes Schöpfung beklagt, die ursächlich sei für die „immer häufigeren Erdbeben und Überschwemmungen“: Demut und eine Rückbesinnung auf christliche Werte tue not.

„Lernort des Glaubens“

In einem Geleitwort räsonniert auch der frühere Umweltminister Klaus Töpfer (CDU) über den Zusammenhang zwischen „Ökokatastrophe und einer wachsenden Distanz vieler Menschen zur Religion“, Schirmherrin Ursula von der Leyen steuert die Erkenntnis bei, Tiere seien „besonders gut geeignet, um Kindern die Schöpfung ebenso nahezubringen wie die Bibel“. Nicht zuletzt lassen sich Prominente wie Heino oder der Bierzeltentertainer DJ Ötzi zu ihrem jeweiligen „Lieblingstier in Gottes Schöpfung“ aus. Der seinerzeitige Bundespräsident und bekennende Katholik Christian Wulff teilte mit, sein Lieblingstier in der Schöpfung sei der Tapir, da „diese Tierfamilie schon etwa 50 Millionen Jahre auf unserer Erde durch die Wälder streift.“ (Wulffs Begründung ist insofern nicht ohne Witz, als nach christlichem Schöpfungsglauben Gott die Erde erst vor weniger als 10.000 Jahren geschaffen hat. Dass es Tapire tatsächlich erst seit dem mittleren Miozän gibt, also seit 14 Millionen Jahren, ist da nur von nachrangiger Bedeutung.)

In einem Gespräch über den „Zoo als Lernort des Glaubens“ betont der langjährige Berliner Zoodirektor und Mitherausgeber des Kinderbuches, Bernhard Blaszkiewitz: „Mitgeschöpflichkeit zu erfahren, ist für Kinder sehr wichtig. Ob jemand von der Mannigfaltigkeit der Natur redet oder von der Mannigfaltigkeit der Schöpfung, das ist ein qualitativer Unterschied.“ Bezugnehmend auf sich selbst betont Blaszkiewitz: „Wer mit Naturwissenschaft umgeht und dabei nicht diesen im Hintergrund wirkenden Schöpfergott sieht, ist geistlich arm. Wer vielmehr die Natur betrachtet, wer in der Natur lebt, kann den Schöpfergott erkennen.“ Folgt man den Ausführungen des Heilig-Grab-Ritters Blaszkiewitz, gibt es für derlei gottoffenbarende Naturbetrachtung kaum einen geeigneteren Ort als den Zoo. ***

Colin Goldner

TIERBEFREIUNG #104/Oktober 2019

Brandstätter, Frank, et al.: Was für ein Gewimmel: Die Tiere der Bibel für Kinder. Lahn-Verlag/Bonifatiuswerk, Kevelaer 2010.