Zoo Bremerhaven

Klippen und Eisberge aus Beton

Der Bremerhavener „Zoo am Meer“

Der Bremerhavener Zoo liegt direkt am Deich der Unterweser im historischen Hafengebiet der Stadt. Mit 0,86 Hektar Grundfläche ist er der kleinste nicht-private Zoo Deutschlands.

Auch wenn in Werbeverlautbarungen stets hervorgehoben wird, dass durch zweistöckige Bauweise die tatsächliche Nutzfläche des Zoos bei 1,18 Hektar liege, reicht der Platz für die rund 880 zur Schau gestellten Tiere (aus 102 Arten) hinten und vorne nicht. Eigenen Angaben zufolge zählte der Zoo, betrieben von einer aus kommunalen Steuermitteln subventionierten GmbH, im zurückliegenden Jahr 346.000 Besucher. Würde man die tatsächlichen BesucherInnen zählen und nicht, wie Zoos dies üblicherweise tun, die Besuche, dürfte die Zahl im Jahr 2016 bei allenfalls 86.000 Menschen gelegen haben, die den Zoo, teils mehrfach, besuchten.

Seine Ursprünge hat der Bremerhavener Zoo in einer 1912/13 gebauten Aquarienanlage, die zur Bevorratung frischer Fische für ein Restaurant an der Dampfschiffanlegestelle des Norddeutschen Lloyd diente; die Fische konnten von den Gästen des Lokals besichtigt (bzw. die zuzubereitenden ausgewählt) werden. Ende der 1920er wurde die Anlage um mehrere Schaubecken erweitert, auch ein paar Volieren und Säugetiergehege kamen hinzu. Die unter indiskutablen Bedingungen gehaltenen Tiere - mithin Eisbären und Seelöwen - wurden hinfort gegen Entgelt gezeigt. Seit 1962 wurden auch Schimpansen zur Schau gestellt. Mitte der 1970er wurde die im Volksmund als „Tiergrotten“ bezeichnete und inzwischen völlig heruntergekommene Anlage „modernisiert“, was ihren weiteren Niedergang aber nicht aufhielt. Im Jahre 2000 wurden die Tiergrotten geschlossen, die (technisch heillos veralteten) Aquarien wurden nach Kaliningrad verschenkt (wo sie dem Vernehmen nach bis heute in Betrieb sind), Volieren und Gehege riss man ab.

Ab 2001 wurde mit einem steuersubventionierten Investitionsvolumen von 30 Millionen Euro eine neue Anlage erstellt, die Anfang 2004 unter dem Namen „Zoo am Meer“ eröffnet wurde. „Großzügige, naturgemäße Biotopanlagen ohne Gitter“, wie es in der offiziellen Besucherbroschüre heißt, „vermitteln die Weite im Lebensraum von Eisbär, Robbe, Puma & Co“. Man könne als „kleiner aber feiner Themenzoo für wasserbezogene und nordische Tiere in Sachen Qualität mit den großen Zoos der Welt mithalten“. Größter Wert wird insofern auf die Feststellung gelegt, der Zoo werde „wissenschaftlich“ geführt und sei wissenschaftlicher Forschung verpflichtet.

Als besondere Besucherattraktionen werden Nachtführungen angeboten, dazu Oster- und Nikolaus-Events sowie die Ausrichtung von Kindergeburtstagen; auch musikalische Darbietungen und Gottesdienste werden vor tierischer Kulisse in Szene gesetzt. Zu den zentralen Einrichtungen des Zoos zählen ein Kinderspielplatz mit „Piratenschiff“, ein Streichelgehege sowie ein Café-Restaurant mit Meerblick. Oberster Punkt unter dem Stichwort „Zoophilosophie“: „Wir möchten, dass unsere Besucher sich wohlfühlen."

Nordische Tierarten

Der Bremerhavener „Zoo am Meer“ stellt sich dem Besucher als gigantische Anhäufung von Betonklötzen dar, die wohl irgendwie an Klippen oder Eisberge erinnern sollen: letztlich versteht der Zoo sich als „spezialisiert auf wasserlebende und nordische Tierarten“. Was neben den insofern gezeigten Eisbären, Robben, Pinguinen etc. ausgerechnet südamerikanische Pumas, Weißgesichtseiden-äffchen oder Leguane in der nordischen Betonkulisse suchen haben, erschließt sich nicht; ebensowenig die Frage, weshalb man weiterhin einen Trupp Schimpansen vorhalten zu müssen glaubt.

Die rundum aus nacktem Beton bestehenden Gehege des Zoos weisen, gemessen am Anspruch „großzügiger Biotopanlagen“, teils grotesk geringe Grundflächen auf. Es fällt dies dem Besucher allerdings nicht sofort ins Auge, da durch große Sichtfenster sowohl auf der Besucherseite als auch an den rückseitigen Wänden der Blick immer wieder auf die Wesermündung hinaus reicht, was die Gehege quasi „unbegrenzt“ erscheinen lässt, jedenfalls aber sehr viel größer als sie tatsächlich sind.

Besonders deprimierend ist eine wenige Quadratmeter umfassende und mit Brackwasser gefüllte Betonkuhle, in der Seevögel gehalten werden, darunter dreizehn Basstölpel. Um die Tiere am Davonfliegen zu hindern, hat man ihnen, wie üblich in Zoos, die Flügel beschnitten. Ihre immer wieder unternommenen Versuche abzuheben, wobei sie doch nicht mehr zuwege bringen, als ein wenig auf dem Wasser hin- und herzuflattern, sind herzzerreissend. Auf einer Infotafel werden die Basstölpel, die mit bis zu 1,75 Metern Flügelspannweite zu den größten und elegantesten Seevögeln zählen, als „meisterliche Flieger“ beschrieben, die in der Lage seien, „Sturzflüge aus 40m Höhe“ zu vollziehen.

"Übertriebenes Grooming"

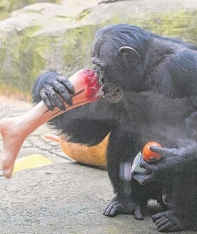

Die gleich hinter dem Eingang gelegene Schimpansenanlage, in der gegenwärtig sieben Tiere gehalten werden, soll ganz offenbar an die Gestaltung der früheren „Tiergrotten“ erinnern. Der Besucherbereich jedenfalls müht sich, mittels künstlichen Felsgesteins einen entsprechenden Eindruck zu erwecken (wobei sich der tiefere Bezug einer „Grotte“ zum Lebensraum von Schimpansen weiter nicht erklärt). Die Tiere selbst sind in einem sechs Meter hohen Funktionsbau untergebracht, der in einen etwas größeren Innen- und einen kleineren Außenbereich unterteilt ist. Die Decke des mit viel Felsoptik kaschierten Innenraumes ist auf etwa viereinhalb Metern Höhe mit stromführenden Drahtbahnen „abgehängt“, um ein Emporklettern der Tiere zu den Dachluken zu verhindern. Da man die quergespannten Drähte allerdings nur bei genauerem Hinsehen erkennt, wirkt der Raum höher und damit größer, als er für die Tiere tatsächlich ist. Der Boden besteht aus nacktem Beton. Mit integrierten Betonfelsen und einem künstlichen „Termitenhügel“ soll dem Besucher eine Art „Savannenlandschaft“ vorgegaukelt werden. Auch die Rückwand des bis auf die Sichtfenster zur Besucherseite hin fensterlosen Betonkastens ist mit Savannenmotiven bemalt, um den Besuchern größere Raumtiefe vorzugaukeln und „Afrikastimmung“ zu suggerieren. An Einrichtung gibt es die zooüblichen Totholzstämme, Seile, Kletternetze etc., Rückzugs- oder Versteckmöglichkeiten haben die Tiere nicht.

Witterungsbedingt - der Zoo liegt direkt an der Nordsee - verbringen die Schimpansen die meiste Zeit des Jahres in dem trostlosen Innenbunker, der keinerlei Blickmöglich-keit nach draußen zulässt. Mobiles Spiel- oder Beschäftigungsmaterial steht ihnen nicht zur Verfügung. Auch der von sechs Meter hohen Betonwänden umgebene und von einem Gitternetz überspannte Außenbunker ist rückwärtig mit Savannenmotiven bemalt. Abgesehen von einem aufgehängten Autoreifen und einer Art Kletterbaum aus Beton finden die Tiere auch hier keinerlei Beschäftigungsmöglichkeiten.

Die vorgehaltenen sieben Schimpansen, zwei davon sogenannte „Wildfänge“, die in den 1970ern als Kleinkinder ihren Müttern entrissen worden waren, machen einen ausgesprochen lethargischen Eindruck. Einige der auf nacktem Beton herumsitzenden Tiere weisen auffällig kahle Stellen am Körper auf, was auf chronisch-rezidivierendes Ausreissen der eigenen Körperhaare, sprich: massive psychische Probleme, hindeutet. Haarausfall im Gesicht, auf Kopf, Brust und im hinteren Schulterbereich kann auch - klassisches Stresssymptom - durch ein Ungleichgewicht des Cortisol-Spiegels verursacht sein. (In einer 2011 veröffentlichten Langzeitstudie kamen Wissenschaftler der University of Kent zu dem Schluß, abnormales Verhalten bei in Zoos gefangengehaltenen Schimpansen trete offenbar endemisch auf: bei sämtlichen im Zuge der Studie beobachteten 40 Individuen lagen krankheitswertige Verhaltensstörungen vor. Es könne kein ernsthafter Zweifel mehr daran bestehen, dass die Gefangenhaltung und Zurschaustellung von Schimpansen in Zoos die Tiere psychisch krank mache. (1))

Der Zoo Bremerhaven selbst stellt auf einer Infotafel die Frage: „Warum fehlt unseren Schimpansen an einigen Stellen das Fell?“ und gibt die folgende Antwort: „Gegenseitige Körper- und Fellpflege (‚Grooming‘) stellt [bei Schimpansen] eine wichtige soziale Komponente dar und spiegelt auch die Gruppenhierarchie wider. Manchmal jedoch wird diese Fellpflege übertrieben und es bleiben haarlose Stellen zurück. (…) Die kahlen Stellen sind lediglich Ausdruck einer ‚übertriebenen‘ Zuneigung“. Dergestalt werden die Besucher über die tatsächlichen Hintergründe und Zusammenhänge getäuscht.

"Unbrauchbarer Beifang"

Gesondert zu erwähnen ist das zooeigene „Nordseeaquarium“, ein unterirdisch angelegter Betonbunker, in dem in neun Schaubecken „Tiere verschiedener Lebensräume der Nordsee“ vorgestellt werden. Besonders hervorgehoben wird die zoopädagogische Bedeutung des 2013 eröffneten Aquarienbaus, in dem auf eigenen Informationstafeln auf die „Ursachen der Ausrottung oder Bestandsbedrohung“ verschiedener Meeresbewohner hingewiesen wird: „Durch Überfischung, Art des Fischfangs oder Umweltverschmutzung werden viele Arten im Bestand bedroht oder verschwinden ganz.“

Die Kosten des direkt unterhalb des Eisbärengeheges angelegten Aquariums lagen bei 1,5 Mio Euro, als Hauptgeldgeber firmierte das Fischhandelsunternehmen NORDSEE GmbH, eigener Aussage zufolge „der Kompetenz- und Qualitätsführer in der Fisch-Systemgastronomie“ mit weltweit 372 Fischrestaurants bzw. Fischeinzelhandelstheken (davon 315 allein in Deutschland). Wie die NORDSEE GmbH auf ihrer Website mitteilt, entfallen 33% der für die hauseigenen Restaurants und Fischtheken verarbeiteten Fische auf “Alaska Seelachs“, die ausschließlich mittels Schleppnetz gefangen werden; weitere 29% entfallen auf „Atlantischen Lachs“ und „Hering“, die zumindest teilweise mit Schleppnetz gefangen werden. Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace oder Avaaz sprechen sich entschieden gegen den Einsatz von Schleppnetzen aus, die den Meeresgrund und alles Leben darauf unwiederbringlich zerstören Zudem ist der Anteil des sogenannten „Beifangs“ mit 80–90 % des zu verwertenden Fanges extrem hoch. Als „Beifang“ gelten sämtliche „unbrauchbaren“ Fisch-, Krustentier- und Muschelarten, ebenso wie Wale und Delphine, die in den Schleppnetzen zu Tode kommen. Den eklatanten Widerspruch zwischen einem Schauaquarium, das angeblich der Aufklärung über die Bedrohung der Meere durch industriellen Fischfang verschrieben ist, und dem Sponsoring durch ein Fischhandelsgroßunternehmen, das bis heute Schleppnetzfang betreibt bzw. betreiben läßt, sieht der Zoo offenbar nicht. (Im Übrigen sind die ökologisch angeblich vertretbareren Umschließungs- und Hebenetze, wie sie von den NORDSEE-Fangflotten ebenfalls eingesetzt werden, um nichts akzeptabler: auch in diesen Netzen erleiden die gefangenen Tiere einen qualvollen Todeskampf und die Meere werden leergefischt; all die „Nachhaltigkeitszertifikate“, mit denen NORDSEE aufwartet, vermögen dies nicht zu kaschieren.)

Es versteht sich, dass auch das Café- Restaurant im Bremerhavener Zoo von der NORDSEE GmbH beliefert wird, die zudem jedes Jahr einen eigenen Werbetag im Zoo veranstaltet. Auf die Idee, die Zoobesucher anzuregen, einen auf ganz persönlicher Ebene erlebbaren Beitrag zu Natur- und Artenschutz zu leisten und wenigstens am Tag des Zoobesuches auf den Verzehr getöteter Tiere oder aus Tierprodukten hergestellter Nahrungsmittel zu verzichten, kommt Zoodirektorin und Hobbyjägerin Heike Kück erwartungsgemäß nicht.

Wissenschaft und Forschung?

Viele Zoos beschreiben sich ausdrücklich als wissenschaftsorientierte Forschungseinrichtun-gen. Für Zoos, die den Dachverbänden WAZA und EAZA bzw. dem Verband der Zoologischen Gärten e.V. (VdZ) angeschlossen sind (bzw. angeschlossen werden wollen), gilt „Wissen-schaftlichkeit“ gar als konstitutives Element.

Was es mit diesem Anspruch auf sich hat, mit dem Zoos mithin ihre Existenz rechtfertigen, sei exemplarisch anhand des Zoos Bremerhaven untersucht. Laut Selbstdarstellung pflegt der Zoo eine „Zusammenarbeit mit Hochschulen, Universitäten und wissenschaftlichen Instituten“, biete er doch nachgerade ideale Bedingungen für Wissenschaft und Forschung. Bei näherer Hinsicht stellt sich freilich heraus: weder aus dem Bremerhavener noch aus einem der sonstigen Zoos heraus gibt es nennenswerte wissenschaftliche Forschungsergebnisse, ganz abgesehen davon, dass die Zoos in aller Regel gar nicht selbst forschen, sondern studentische Projekt-, Haus- oder Abschlussarbeiten, für die sie allenfalls das Studienobjekt abgeben, als Ausweis eigener Forschertätigkeit reklamieren.

Die „wichtigen Erkenntnisse zum Wohl der Tiere im Zoo und in freier Wildbahn“, die der Bremerhavener Zoo gewonnen haben will, sind sehr überschaubar: seit seiner Neueröffnung im Jahre 2004 listet er exakt fünf wissenschaftliche Publikationen zu zoobiologischen bzw. zooveterinären Fragestellungen auf. Das Entscheidende an diesen Arbeiten aber ist, dass sie weder von MitarbeiterInnen des Zoos durchgeführt noch von diesen veröffentlicht wurden - der Zoo stellte lediglich Tiere für Untersuchungen externer Wissenschaftler zur Verfügung -, gleichwohl aber als hauseigene Forschungsbeiträge ausgewiesen werden; das gleiche gilt für zwei Posterpräsentationen, sowie verschiedene Projekte des Leipziger Max Planck-Instituts bzw. des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes (EEP), an denen der Bremerhavener Zoo in nicht näher beschriebener Weise beteiligt gewesen sein will. Die zwei einzigen von Zoodirektorin Heike Kück selbst vorgelegten Arbeiten (zum einen über die Eisbärenzucht im Bremerhavener Zoo und zum anderen über das hauseigene „Nordseeaquarium“) wurden in Publikumszeitschriften ohne wissenschaftlichen Anspruch (bzw. dem Newsletter des Weltzooverbandes WAZA) veröffentlicht; auch ein 2014 von Kück veröffentlichtes Buch zur „Erfolgsgeschichte der Bremerhavener Eisbärenzucht“ kann nur schwerlich als Beitrag zur Wissenschaft gewertet werden.

Von den fünf studentischen Projektarbeiten, die in Kooperation mit dem Zoo durchgeführt wurden, befassten sich zwei mit Fragen des Zoomanagements, die drei anderen waren simple Tierbeobachtungen. Ein ähnliches Bild sowohl bei den fünf vorgelegten Haus- bzw. Semesterarbeiten als auch bei den acht Examens-, Bachelor- und Masterarbeiten, die der Zoo für sich reklamiert: nur eine einzige Arbeit wies in ihrer Themenstellung über reine Zoobelange hinaus.

Ungeachtet der Frage, ob studentische Projekt-, Haus- oder Semesterarbeiten als wissenschaftliche Arbeiten angesehen werden können - selbst bei Bachelor- und Masterarbeiten ist dies fraglich -, ist der vom „Zoo am Meer“ geleistete Beitrag zu Wissenschaft und Forschung nicht eben beeindruckend. Zieht man die Arbeiten ab, die sich selbstreferentiell um zooeigene Fragestellungen drehen, bleibt selbst bei den Abschlußarbeiten kaum etwas übrig. Am wenigsten können derlei bescheidene wissenschaftliche Beiträge als Rechtfertigung für die fortdauernde Gefangenhaltung von Wildtieren gelten. Zur Untermauerung seiner „Wissenschaftlichkeit“ führt der Bremerhavener Zoo überdies an, „bereits als idealer Austragungsort wissenschaftlicher Tagungen“ gedient zu haben. Tatsächlich gab es in den dreizehn Jahren seit seiner Neueröffnung eine einzige [!] Tagung, die vielleicht als solche gelten kann: nämlich das reihum in je einem anderen Zoo veranstaltete Jahrestreffen von Zootierärzten. Darüberhinaus hat der hauseigene Veterinär drei kleinere Beiträge zu solchen Jahrestreffen in anderen Zoos vorgelegt. Nicht zu vergessen: es fanden fünf je 2-tägige Seminarveranstaltungen für StudentInnen der veterinärmedizinischen Hochschule Hannover im Zoo statt, die allerdings nur schwer als „wissenschaftliche Tagungen“ gelten können. Ansonsten gab es in den zurückliegenden dreizehn Jahren schlichtweg nichts, was die Behauptung stützen könnte, der Bremerhavener Zoo sei „idealer Austragungsort wissenschaftlicher Tagungen“ oder habe sonst irgendetwas mit wissenschaftlicher Forschung oder Lehre zu tun.

Die nachgerade zwanghafte Fixation auf das Etikett der „Wissenschaftlichkeit“ - selbst Zoos, die noch nie irgendeine wissenschaftliche Erhebung durchgeführt, geschweige denn: ein wissenschaftliches Papier veröffentlicht haben, beharren darauf, „wissenschaftlich“ geleitet zu sein - hat zwei simple Gründe: zum einen verschafft die Behauptung, wissenschaftliche Forschung zu betreiben, den Zoos eine Art Metalegitimierung, die sie gegen Kritik immunisiert, reine Vergnügungsparks auf Kosten eingesperrter Tiere zu sein, und zum anderen bedeutet der Betrieb eines Zoos unter dem Signet der „Wissenschaftlichkeit“ die einzige Möglichkeit, Tiere bedrohter Arten aus dem Ausland zu beziehen (bzw. ins Ausland abzugeben): Tiere, die den Regularien des Washingtoner Artenschutzübereinkommens (CITES) von 1973 unterliegen - es gelten diese Regularien sowohl für Wildfänge als auch für Gefangenschaftszuchten -, dürfen über Ländergrenzen hinweg nur gehandelt, gemakelt oder von Zoos untereinander ausgetauscht werden, wenn behördliche Aus- und Einfuhrgenehmigungen vorliegen und „kein kommerzielles Interesse“ damit verfolgt wird. Nur wenn der Handel „wissenschaftlichen Forschungszwecken“ dient, können entsprechende Genehmigungen erteilt werden.(2) „Wissenschaftlich geleitete“ Zoos erhalten die erforderlichen CITES-Papiere regelmäßig und für jedes auf dem Markt verfügliche (bzw. zu veräußernde) Tier.

Fußnoten

(1) Birkett, Lucy/Newton-Fisher, Nicholas: How Abnormal Is the Behaviour of Captive, Zoo-Living Chimpanzees? in: www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0020101

(2) https://cites.org/eng/disc/how.php

Colin Goldner

TIERBEFREIUNG #95, Juni 2017