Zoo Leipzig

„Der Natur auf der Spur?“

Der heutige Zoo Leipzig, eigenem Bekunden zufolge einer der „renommiertesten und modernsten Zoos der Welt“, geht auf ein kleines Wildgehege zurück, das der Leipziger Gastwirt Ernst Pinkert ab Mitte der 1870er rund um seine Ausflugsgaststätte „Pfaffendorfer Hof“ am nordwestlichen Stadtrand angelegt hatte. Pinkert hatte dazu leerstehende Stallungen gepachtet, in denen zuvor die Leipziger Metzgerinnung ihr „Schlachtvieh“ untergestellt hatte; zudem ließ er auf einer Schafsweide vor seiner Gaststätte ein kleines Affenhaus, einen Bärenzwinger und ein paar weitere Gehege einrichten.

Zur offiziellen Eröffnung des als „Pfaffendorfer Thierpark“ bezeichneten neuen Ausflugsziels der Leipziger Bürgerschaft am Pfingstsonntag 1878 konnte Pinkert bereits eine ganze Reihe an Exoten präsentieren – Kängurus, Antilopen, Paviane, aber auch Seelöwen und Alligatoren in einem wasserbefüllten Zementbecken -, die er über seinen Geschäftspartner, den Hamburger Tierhändler Carl Hagenbeck bezogen hatte; vom Zoo Berlin hatte er zudem zwei Löwen und einen Tiger angekauft. Kurze Zeit später kam ein erster Schimpanse hinzu.

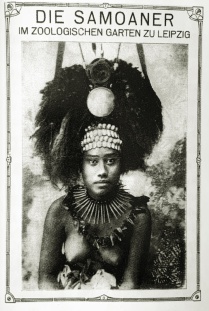

Des großen Publikumserfolges wegen wurde das Gelände schon bald auf drei Hektar ausgedehnt, auch der Tierbestand wurde erheblich erweitert. Gastwirt Pinkert zeigte in seinem „Thierpark“ indes nicht nur Tiere, vielmehr hielt er von Anfang an vielerlei sonstige Volksbelustigung feil. So ließ er auf einer eigens errichteten „Völkerbühne“ mit Urwaldkulisse „Menschen fremder Völker“ auftreten, die Hagenbeck regelmäßig anlieferte, mithin Kalmyken, Kirgisen oder als „Suaheli“ angekündigte Somalier; Sonderattraktion des Jahres 1897 waren barbusige Samoanerinnen (deretwegen es Zeitzeugenberichten zufolge “zahlreiche Konflikte“ mit und unter den männlichen Besuchern gegeben habe). Die zur Schau gestellten Menschen mussten sich bei ihren Vorführungen möglichst unbeholfen anstellen, um einen möglichst hohen Unterhaltungswert zu garantieren. (Die Leipziger „Völkerschauen“ wurden erst 1931 eingestellt.)

1898 wandelte Pinkert seinen Zoo in eine Aktiengesellschaft um, zu deren Vorstand und Direktor er sich selbst berief. Der alte „Pfaffendorfer Hof“ wurde abgerissen und mit Hilfe des neuen Aktienkapitals durch ein mondänes „Gesellschaftshaus“ in einer Mischung aus Neo-Renaissance- und Art déco-Stil mit Tanzsaal, Restaurationsbetrieb und Konzertgarten ersetzt. (Das Gesellschaftshaus, später als „Kongresshalle“ bezeichnet, zählte jahrzehntelang zu den wichtigsten Veranstaltungsorten Leipzigs und dominiert bis heute den Eingangsbereich des Zoos). Zudem wurden repräsentative Verwaltungsgebäude und zahlreiche neue Tierhäuser erstellt.

Nach Jahren des steten Aufstieges erfolgte mit dem Ersten Weltkrieg ein massiver Einbruch. Aufgrund der strengen Rationierung von Fleisch und Getreide starben viele Zootiere an Mangelernährung, die leerstehenden Gehegehäuser wurden über Jahre hinweg nicht mehr instandgehalten. Nach Kriegsende war die Betreibergesellschaft heillos verschuldet, 1920 wurde der Zoo insofern dem Grundstücksamt der Stadt Leipzig unterstellt. Die verwaisten Gehege wurden mit öffentlichen Mitteln instandgesetzt und mit neuerworbenen Tieren bestückt; zugleich wurde das Zoogelände erheblich erweitert. Besondere Förderung erhielt der Zoo unter den neuen Machthabern ab 1933.

Braune Seilschaften

Eine wesentliche Rolle im Aufstieg des Leipziger Zoos zu „Weltruhm“ spielte der Zoologe Karl Max Schneider (1887-1955), der bereits seit 1920 als Direktorialassistent im Zoo tätig gewesen und 1934 auf den Direktorensessel berufen worden war. Noch im selben Jahr trat er verschiedenen NS-Gliederungen bei, 1937 auch der NSDAP.

"Löwenfabrik" als DDR-DevisenbringerSchon in den 1920ern galt der Zoo Leipzig seiner massenhaften Zucht von Großkatzen wegen als „Löwenfabrik”. Schneider trieb die seit Anfang der 1890er schon völlig unkoordiniert und unkontrolliert betriebene Zuchtmanie des Zoos auf die Spitze: Unter seiner Ägide wurde 1936 die tausendste Löwengeburt im Leipziger Zoo registriert (bis zur „Wende“ wurden mehr als 2300 Löwen [!] in Leipzig produziert). Die Jungtiere – seit je wurden unter indiskutablen Bedingungen auch Tiger, Jaguare und andere Großkatzen gezüchtet - wurden gewinn- und zu DDR-Zeiten devisenbringend in alle Welt verkauft.

1945 wurde Schneider seiner NSDAP-Mitgliedschaft wegen als Zoodirektor entlassen, 1946 aber anstandslos wieder eingestellt. 1952 erhielt er sogar eine Professur an der Leipziger Universität. Im Jahr darauf wurde er mit dem Nationalpreis der DDR ausgezeichnet, gefolgt vom Vaterländischen Verdienstorden in Silber und der Ehrenbürgerwürde der Stadt Leipzig. Den Zoo leitete er bis zu seinem Tod im Oktober 1955.

Die kommissarische Nachfolge Schneiders übernahm dessen langjähriger Stellvertreter, der Zoologe Heinrich Dathe (1910-1991). Dathe, bereits seit 1932 Mitglied der NSDAP, war seit 1934 als Assistent Schneiders im Leipziger Zoo tätig gewesen, seit 1940 in der Funktion des stellvertretenden Direktors. Auch er konnte seiner Parteimitgliedschaft wegen nach dem Krieg nicht wieder im Zoo arbeiten, wurde aber, ebenso wie Schneider, ab 1950 wieder angestellt. Ab 1954 baute er im Auftrag des Staatsrates der DDR den Tierpark (Ost-)Berlin auf, den er bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1990 leitete. Auch er wurde mit dem Nationalpreis der DDR ausgezeichnet. (In den Annalen des Leipziger Zoos wird die braune Vergangenheit Schneiders und Dathes allenfalls in Fußnoten versteckt erwähnt.)

„Zoo der Zukunft“

Mit der „Wende“ erhielt der Leipziger Zoo den Status eines städtischen Regiebetriebs, seit dem 1. Januar 1995 firmierte er als Eigenbetrieb innerhalb des städtischen Kulturdezernats. Trotz einiger Sanierungsmaßnahmen an der maroden Bausubstanz des Zoos brachen die Besucherzahlen ab Mitte der 1990er massiv ein. Mit den 1996 bundesministeriell vorgegebenen „Mindestanforderungen an die Haltung von Wildtieren in Zoos“ geriet die Stadt zusätzlich unter Druck: sie stand vor der Alternative, entweder die Haltung nicht vorschriftsmäßig untergebrachter bzw. unterzubringender Tiere aufzugeben, sprich: den Zoo radikal zurückzubauen oder ihn über zigmillionenschwere Investitionen grundlegend neu aufzustellen.

Am 14. Juni 2000 beschloß die Ratsversammlung der Stadt, den Zoo einem auf 15 Jahre ausgelegten Erneuerungsprozeß hin zum „Zoo der Zukunft“ zu unterziehen. Als Geschäftsführer der neubegründeten Zoo Leipzig GmbH stellte man den Veterinärmediziner Jörg Junhold (*1964) ein, obgleich dieser keinerlei tiergärtnerische Kompetenz oder Erfahrung mitbrachte. Vielmehr war Junhold nach Abschluß seines Studiums ausschließlich im Marketingmanagement des weltweit führenden Herstellers von Haustierfertignahrung (Pedigree, Frolic, Whiskas, Kitekat etc.) tätig gewesen. (In seiner neuen Funktion als Leipziger Zoochef stieg Junhold – wie gesagt: ohne die geringste zoospezifische Qualifikation - rasch in die Spitze sowohl des nationalen als auch des internationalen Zoowesens auf: seit Jahren sitzt er im Vorstand des deutschen wie auch des europäischen Zoodachverbandes, von 2011 bis 2013 firmierte er gar als Präsident des Weltzooverbandes WAZA).

Schon 2001 wurden die ersten neuerrichteten Anlagen in Betrieb genommen, gefolgt von (bis in die Gegenwart fortdauernder) pausenloser Neu- und Umbaubautätigkeit auf dem gesamten Gelände. 2011 wurde nach vierjähriger Planungs- und Bauzeit die als „Gondwanaland“ bezeichnete „größte Tropenhalle Europas“ eröffnet (Gondwana=Urkontinent der Südhalbkugel). Auf einer überbauten Fläche von 16.500qm werden nach Angaben des Zoos etwa 300 Tiere in 40 Arten - von Schabrackentapiren, Zwergflusspferden und Meerkatzen hin zu jeder Menge exotischer Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische - sowie 17.000 tropische Pflanzen gezeigt. Von einem „Pfahlbaudorf“ aus haben die Besucher die Möglichkeit, die Halle zu Fuß oder in einem Boot zu „erkunden“. Auf einem künstlichen Urwaldfluß bewegen sich an einer Endloskette zwölf Boote mit jeweils 16 Sitzplätzen, der Rundkurs durch die drei „Kontinentenbereiche“ der Halle (Afrika, Asien, Südamerika) dauert exakt 11 Minuten. Der Fußweg durch die Halle führt mithin über einen 90 Meter langen „Baumwipfelpfad“ in 12 Metern Höhe (die Halle selbst ist bis zu 34,5 Meter hoch). Selbstredend findet sich in der Halle ein Souvenirladen, dazu ein Restaurant sowie ein Veranstaltungsbereich für Feiern und Tagungen. Mehr als in irgendeiner der sonstigen Neuanlagen zeigt sich in „Gondwanaland“ das Junholdsche Konzept konsequenter „Disneyisierung“ des Zoos. Die Bedürfnisse der als „lebende Dekoelemente“ vorgehaltenen Tiere, sowohl in Gondwanaland als auch in den anderen Bereichen des Zoos, sind nachrangig: entscheidend ist der „Eventcharakter“ ihrer Präsentation.

Im Jahr 2012 wurde der ursprünglich auf 2015 terminierte „Masterplan“ bis zum Jahr 2020/21 verlängert. Zu den bereits verbauten rund 100 Mio Euro sollten Baukosten von weiteren 56,5 Mio hinzukommen. Nachdem allerdings die geplanten Um- und Neubaumaßnahmen bis dahin nicht abgeschlossen waren, wurde und wird einfach weiter drauflosgebaut. Aller Voraussicht nach wird der Leipziger „Zoo der Zukunft“ anstatt der im Jahr 2000 veranschlagten 90 Mio Euro bis zu 250.000 Mio Euro verschlingen (finanziert in erster Linie aus Steuergeldern), die sich nie amortisieren werden.

Eigenen Angaben zufolge hält der Zoo heute auf einer Fläche von 26 Hektar mehr als 9500 Tiere aus 850 Arten vor. Er zählt damit zu den artenreichsten (und zugleich dichtestbesetzten) Zoos der Welt und spielt, laut entsprechender Bewertungsportale, „in einer Liga“ mit den weltweit führenden Zoos von Toronto, Sidney oder San Diego.

Unter dem hybriden Motto „Der Natur auf der Spur“ bietet der Leipziger Zoo zoopädagogische Maßnahmen für Kindergarten- und Schulgruppen an. Auf welchem Niveau diese Maßnahmen sich bewegen, verdeutlicht sich anhand eines von der Zooschule herausgegebenen Arbeitsfaltblattes mit „Aufgaben für Wissensdurstige ab 14 Jahren“, in dem zum Menschenaffenhaus (Pongoland) u.a. gefragt wird: „Wie kommunizieren Schimpansen?“ Als Antworten sind drei „durcheinandergeratene“ Begriffe vorgegeben, die zu „enträtseln“ sind: ELUTA, KITSEG, HÜREBRUNG. Zudem gibt es - Stichwort: Bildungsauftrag - Oster-, Halloween- oder Nikolausevents, Puppentheater, Kinderdisco und dergleichen mehr. Für Erwachsene stehen Jazzkonzerte, Kabarettabende oder „Grillabenteuer im Urwalddorf“ (mit unverhohlen kolonial-rassistischem Flair) auf dem Programm; wahlweise auch eine „Noche de Fiesta“ mit „feurigen südamerikanischen Rhythmen und Salsa-Performances zweier Showtanzpaare“ oder ein „Gründerzeitspektakel“ mit „Pianomusik, Stummfilmklassikern und typisch sächsischen Comedy-Einlagen“. Eine seriöse Aufarbeitung der kolonialen wie auch der braunen Vergangenheit des Zoos fehlt bis heute.

________________________________________

Pongoland

Primatenforschung im Zoo Leipzig

Im Zentrum des Leipziger Zoos steht das sogenannte Pongoland, ein vergleichsweise großflächig angelegter Gehegekomplex, in dem, wie der Zoo werbewirksam hervorhebt, „alle vier Arten der Großen Menschenaffen“ gezeigt werden. Benannt nach dem wissenschaftlichen Gattungsnamen für Orang-Utans (Pongo) wurde die Anlage im April 2001 „eingeweiht“ und für das zahlende Publikum eröffnet. Derzeit werden sechs Gorillas, sechsundzwanzig Schimpansen, acht Orang-Utans und zwölf Bonobos in Pongoland gehalten.

Große Menschenaffen werden hierzulande in nicht weniger als vierunddreissig Zoos zur Schau gestellt. Ungeachtet des Umstandes, dass ihre Haltung (wie auch die anderer Wildtiere) in Zoos prinzipiell abzulehnen ist, gibt es doch relative Unterschiede in den jeweiligen Haltungsbedingungen. In einigen Zoos lässt sich zumindest Bemühen erkennen, die Tiere ihren Bedürfnissen entsprechend unterzubringen (z.B. Frankfurt am Main / Gelsenkirchen / Rostock), in allen anderen werden sie gehalten wie seit je: auf beengtestem Raum und nacktem Beton, hinter Panzerglas und Eisengittern.

Der Zoo Leipzig stellt insofern einen Sonderfall dar: Aufgrund seiner engen Zusammenarbeit mit der renommierten Max Planck-Gesellschaft (MPG) kann er den Tieren weitaus akzeptablere Lebensbedingungen bieten, als dies in sämtlichen anderen Zoos der Fall ist.

Die außergewöhnliche Zusammenarbeit zwischen der MPG und dem Zoo basiert auf einer Entscheidung der MPG von 1997, in Leipzig ein eigenständiges „Institut für evolutionäre Anthropologie“ zu begründen und dazu auf dem Zoogelände eine Menschenaffenforschungsanlage zu errichten. Es war dies die Rettung des völlig abgewirtschafteten ehemaligen DDR-Vorzeigezoos, dessen Besuchszahlen nach der „Wende“ massiv eingebrochen waren. Die vielfach tierschutzgesetzwidrige Haltung der Tiere in heillos veralteten und heruntergekommenen Käfiganlagen hatte immer weniger Publikum angezogen. Mitte der 1990er stand die Ratsversammlung der Stadt vor der Alternative: entweder den Zoo radikal zurückzubauen – vielleicht sogar ihn ganz aufzulösen -, oder richtig Geld für Um- und Neugestaltung in die Hand zu nehmen.

Nach dreijähriger Planungs- und Vorlaufphase beschloß man Mitte 2000 das sogenannte „Strategische Unternehmenskonzept ‚Zoo der Zukunft’“, das eine Überführung des Zoos in eine privatrechtliche GmbH vorsah, deren Gesellschafterin zu 100 Prozent die Stadt Leipzig sein sollte. Der Entschluß, den Zoo über zigmillionenschwere Investitionen (aus Steuergeldern) grundlegend zu erneuern, wurde maßgeblich (mit)bestimmt durch die Zusage der MPG, aus eigenen Mitteln auf dem Zoogelände besagte Forschungsstätte einzurichten, die zugleich dem Zoo die Möglichkeit bieten sollte, Menschenaffen in zeitgemäßerer Form zu präsentieren, als er das bislang getan hatte. Der Max Planck-Gesellschaft wurde auf dem Zoogelände ein entsprechendes Areal zur Verfügung gestellt, auf dem sie in Erbpacht das sogenannte Wolfgang-Köhler-Primaten-Forschungszentrum errichtete (benannt nach dem Psychologen Wolfgang Köhler [1887-1965], der als Leiter der Anthropoiden-Forschungsstation der Preußischen Wissenschaftsakademie auf Teneriffa von 1913-1920 Untersuchungen über die kognitiven Fähigkeiten von Schimpansen durchgeführt hatte.)

Die von der MPG getragenen Baukosten lagen bei rund 28 Millionen Mark [=14,3 Mio Euro]. Die neue Anlage wurde besetzt mit aus verschiedenen europäischen Zoos zusammengestellten und zur „Zucht“ geeigneten Tieren. Die bislang in Leipzig vorgehaltenen Tiere schob man an andere Zoos ab.

Die Anlage – die weltweit größte ihrer Art - wird dominiert von einer bis zu 19 Meter hohen und eine Gesamtfläche von 3255qm umfassenden „Tropenhalle“, die, überspannt von einem Foliendach, als Warmhaus dient. Sie weist fünf voneinander getrennte Gehegeabteile auf, in denen, streng voneinander getrennt, je eine Gruppe Bonobos, Gorillas und Orang Utans sowie zwei Gruppen Schimpansen untergebracht sind. Die mit künstlichen Felswänden umgebenen Gehege weisen Natur- bzw. Substratboden auf und sind mit zooüblichen Totholzklettergerüsten ausgestattet. An jedes der Gehegeabteile ist ein relativ weitläufiger Außenbereich angegliedert. Die vom Zoo immer wieder hervorgehobene Gesamtfläche von „mehr als vier Fußballfeldern“ muß indes als heillose Übertreibung gelten; zumal die den Tieren selbst zur Verfügung stehenden Flächen sich bei Lichte besehen als sehr viel bescheidener herausstellen, als die stetig kolportierten Superlative dies suggerieren. Tatsächlich umfassen die Außenanlagen, auf denen sich die Tiere bei entsprechender Witterung stundenweise aufhalten können, eine Gesamtfläche von exakt 24.075qm, von der allerdings nur die Hälfte auf die Gehege selbst entfällt; der Rest verteilt sich auf Wassergräben, Besucher- und Versorgungswege sowie mit stromführenden Drähten umgebene Grünanlagen, zu denen die Tiere keinen Zugang haben.

Unmittelbar anschließend an das Pongoland findet sich ein palisadenumzäuntes „Urwalddorf“ - der Zoo Leipzig ist bekannt für seine an jedem Eck reproduzierten kolonial-rassistischen Stereotypen -, in dem laut website des Zoos „unter strohbedeckten Rundhütten Brutzelabenteuer mit afrikanischem Flair“ erlebt werden können. Während auf einer großformatigen Schautafel auf die Bedrohung der Menschenaffen durch „Bushmeat“ hingewiesen wird, werden direkt daneben Wienerschnitzel, Brat- und Currywürste verkauft.

Umstrittene Forschung

Ob die am Leipziger Wolfgang-Köhler-Primaten-Forschungszentrum (WKPRC) gewonnenen Erkenntnisse über die kognitiven, sozialen oder kommunikativen Fähigkeiten von Menschenaffen die lebenslange Gefangenhaltung von fünfzig und mehr Individuen rechtfertigen, steht dahin. Viele der Erkenntnisse - zur Frage etwa, ob Jungtiere eher von ihren Eltern, von anderen Gruppenmitgliedern oder voneinander lernen - werden ausschließlich aus Beobachtungen gewonnen, bei denen es keine Interaktion zwischen den Forscher:innen und den Tieren gibt. Anderer Erkenntnisgewinn – beispielsweise zur Frage, ob Menschenaffen über die Fähigkeit verfügen, in die Zukunft zu planen – erfordert solche Interaktion. Sofern die Angaben des Instituts zutreffen, dass kein:e Forscher:in die Tiere jemals bedrängt oder berührt und die Distanz zu ihnen immer gewahrt bleibt, sind die dabei durchgeführten Tests - auch aus Sicht der Tiere - durchaus zu begrüßen. Sie stellen eine kognitive Herausforderung und damit willkommene Abwechslung dar in der ansonsten tödlichen Langeweile der Gefangenschaftshaltung im Zoo. Die Tiere nehmen an den spielerisch angebotenen und (angeblich) absolut nicht-invasiven Experimenten auf freiwilliger Basis teil, viele von ihnen scheinen, entsprechend konditioniert, großen Gefallen daran zu finden und drängen sich nachgerade um die Teilnahme. Bei einigen der Tests können Zoobesucher:innen durch ein Beobachtungsfenster live zusehen, andere werden auf Videobildschirmen vorgeführt.

Unter Verhaltensbiologen sind das Wolfgang-Köhler-Zentrum und sein langjähriger Leiter, der Anthropologe Michael Tomasello, allerdings nicht unumstritten. Einige davon, so etwa der Primatologe Volker Sommer (UC London), sind der Auffassung, Tomasello könne zwar im Ohrensessel gut schreiben, verstehe aber von natürlich lebenden Primaten wenig bis gar nichts. In der Tat, so Sommer, „ignoriert er fünfzig Jahre Freilandforschung in Urwäldern und Savannen praktisch vollständig. Stattdessen denkt er sich Tests aus, bei denen in Gefangenschaft aufgewachsene Primaten schlechter abschneiden als wohlbehütete deutsche Kindergärtler. Das soll nicht heißen, dass es sich [als Affe] in Pongoland nicht gut leben läßt [jedenfalls besser als in anderen Zoos]. Doch werden die Menschenaffen hier nicht mit jener ökologischen und sozio-emotionalen Komplexität konfrontiert, die sie in ihren Urwaldheimaten heranreifen lässt.“ Was nichts anderes bedeutet, als dass den Ergebnissen der WKPRC-Forschung allenfalls bedingte Aussagekraft zukommt, zumal, so Sommer, der Verdacht schwer wiege, „dass Tomasello stets nur nach grundlegenden Unterschieden zwischen Mensch und Tier fahndet, statt nach Gemeinsamkeiten: eine Suche, bei der man immer fündig wird.(1) Nur wenn solch grundlegender Unterschied bestehen bleibt, lässt sich die Gefangenhaltung von Tieren in Zoos und damit die Möglichkeit, in Zoos an ihnen zu forschen, rechtfertigen.

Selbst Tomasellos Kollege Christophe Boesch, langjähriger Direktor der Abteilung für Primatologie am Leipziger Max Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, sieht das Konzept der Verquickung eines Zoos mit einer Einrichtung für Grundlagenforschung ausgesprochen skeptisch: „Artgerechte Haltung von Menschenaffen im Zoo gibt es nicht. Es gibt gute und es gibt schlechte Gefängnisse, sie bleiben immer Gefängnisse.“(2) Fazit: Auch wenn Pongoland sehr viel bessere Haltungsbedingungen bereitstellt, als sie in jedem anderen Zoos gegeben sind, leben die Tiere dort in lebenslanger Gefangenschaft. An ihnen gewonnene Forschungsergebnisse können immer nur etwas über gefangengehaltene Tiere aussagen.

______________________

(1) Sommer, Volker: Kein Wir-Gefühl im Pongoland. in:

www.fr.de/kultur/literatur/kein-wir-gefuehl-pongoland-11493537.html [26.1.2019]

(2) zit.in: Nakott, Jürgen: Wie du und ich: Grundrechte für Menschenaffen. in: National Geographic, 7/2012, S. 69

_______________________