Zoos im Krieg

Mit dem Bau immer neuer und immer noch mondänerer Unterhaltungsstätten für das

„bessergestellte Publikum“ - opulent eingerichtete Restaurationsbetriebe, Tanzsäle, Konzert- und Theaterbühnen - gelang es den Zoos des ausgehenden 19. Jahrhunderts (Berlin, Frankfurt, Köln, Münster, Leipzig, Wuppertal u.a.) sich zum Mittelpunkt des gepflegten gesellschaftlichen Lebens zu stilisieren. Der sonntägliche Zoobesuch mit Matinée und Platzkonzert galt als Teil des bürgerlichen Pflichtprogramms, dem die vorgehaltenen Tiere allenfalls als Kulisse dienten.

Nach der Jahrhundertwende hingegen verkamen die Zoos mehr und mehr zu Stätten kleinbürgerlich-proletarischen Freizeitvergnügens, in dessen Vordergrund zirzensische Auftritte von Dompteuren, Kunstreitern oder Schlangenbändigern standen, dazu Karussellfahrten, Radrennen und Ballonaufstiege.

Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges nahm das Bedürfnis der Menschen nach derartigen Rummelplatzvergnügen spürbar ab. Aufgrund der ausbleibenden Besucher gerieten viele Zoos nach kürzester Zeit an den Rand des Ruins. Hinzu kamen Versorgungsengpässe bei Fleisch und Getreide, so dass zahllose Zootiere an Mangelernährung starben; viele wurden auch geschlachtet und an andere Tiere verfüttert bzw. an Fleischhändler verkauft. Die leerstehenden Gehegehäuser wurden nicht mehr instandgehalten, die Attraktivität der Zoos sank auf den Nullpunkt.

Auch nach dem Krieg übten die mühsam wieder in Gang gesetzten Zoos nur wenig Anziehungskraft aus; ganz abgesehen davon, dass die Hyperinflation in den Anfangsjahren der Weimarer Republik den Menschen kaum die Möglichkeit gab, sich irgendwelche Freizeitvergnügungen leisten zu können. Gleichwohl versuchte man, gerade mit den Rummelplatzattraktionen der Vorkriegszeit Besucher zurückzugewinnen: Der Münchner Tierpark Hellabrunn etwa baute ab 1918 Achterbahnen, Krinolinen, Photographen, Kasperltheater und Schießbuden auf (wie auf dem Oktoberfest), was den weiteren Niedergang aber nicht aufhielt.

Auch andernorts lief es nicht besser, das Zoowesen konnte sich nur mühsam über Wasser halten. Erst ab 1933 ging es wieder aufwärts. Großzügig gefördert durch die neuen Machthaber konnten heruntergekommene Anlagen instandgesetzt bzw. durch Neubauten ersetzt werden. In zahlreichen Städten wurden mit finanzieller und propagandistischer Unterstützung der Nationalsozialisten neue Zoos

eingerichtet, 1936 etwa der Zoo Osnabrück oder im Jahr darauf der Zoo Augsburg. Sämtliche Zooneugründungen der 1930er - mithin Bochum, Hamm, Duisburg, Heidelberg, Rheine, Straubing, Krefeld oder Nürnberg - wurden entweder von NS-Funktionären initiiert oder von ihnen nach Kräften unterstützt und vorangetrieben.

In der Tat eigneten sich die Tiergärten hervorragend als NS-Propagandainstrumente: sie dienten als Stätten „darstellender Biologie“, in denen zentrale ideologische Themen des NS-Staates wie Vererbungslehre oder Rassenkunde anschaulich gemacht werden konnten. Hinzu kam, dass mit der Zurschaustellung „exotischer“ Tiere Propaganda gemacht werden konnte für die Wiedergewinnung der ehemaligen deutschen Kolonien. Konsequenterweise waren praktisch alle Direktoren und Verwaltungsräte deutscher Zoos spätestens seit 1937 Mitglieder der NSDAP und/oder gehörten sonstigen Gliederungen des NS-Staates an, viele in hochrangigen Funktionen.

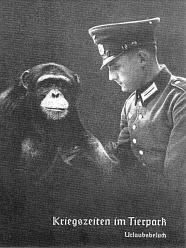

Auch nach Kriegsbeginn 1939 blieben die Zoos weiterhin gut besucht: die fortdauernde Propaganda der Nazis sorgte dafür, dass der sonntägliche Familienausflug in den Zoo zum unverzichtbaren Teil deutscher Alltagskultur wurde. In vielen Zoos gab es Sonderkonditionen für Wehrmachtsangehörige auf Heimaturlaub. Auch von Versorgungsengpässen wie zu Beginn des Ersten Weltkrieges blieben die Zoos weitgehend verschont.

Mit den flächendeckenden Bombardements deutscher Großstädte ab Frühjahr 1942 änderte sich das Bild schlagartig: viele der Zoos wurden schwer beschädigt, einige davon – Frankfurt, Münster, Dresden - wurden praktisch dem Erdboden gleichgemacht. Da auf Anweisung Görings der Zoobetrieb bis zuletzt hatte aufrechterhalten werden müssen – viele Zoos waren bis Ende 1944 geöffnet -, waren nur wenige Tiere ausgelagert worden: zigtausende von Zootieren kamen bei den Bombenangriffen zu Tode. Zeitzeugen berichten von furchtbarsten Szenen von Tieren, die panisch brüllend und mit schwersten Verbrennungen oder sonstigen Verletzungen durch die Trümmer der bombardierten Zoos irrten. Im Berliner Zoo, der zu den tier- und artenreichsten Zoos Welt gezählt hatte, überlebten nur ein paar dutzend. Vielerorts wurden überlebende Tiere auf behördliche Anweisung hin erschossen oder fielen Plünderungen zum Opfer.

Nachkriegszeit

Schon wenige Wochen nach Kriegsende wurde in vielen Städten mit dem Wiederaufbau der Zoos begonnen. In Frankfurt am Main beispielsweise, wo das Zoogelände bei einem Bombenangriff im Frühjahr 1944 nahezu völlig zerstört worden war, ließ sich ein gewisser Bernhard Grzimek von den US-Behörden am 1. Mai 1945 - noch vor dem offiziellen Ende des Krieges - zum Planungsdirektor eines neu zu errichtenden Zoos berufen. (Seine vorherige Führungsposition im NS-Reichsernährungsministerium hatte ebenso verheimlicht, wie seine langjährige Mitgliedschaft in der NSDAP.) Grzimek ließ die Bombentrichter auf dem alten Zoogelände beseitigen und ein paar der zerstörten Gehegehäuser provisorisch instandsetzen, so dass er schon acht Wochen später, am 1. Juli 1945, den Zoo wiedereröffnen konnte. Er organisierte Tanzveranstaltungen, Modeschauen, Revuen und jedwede sonstige Rummelplatzattraktionen: es gab Karussells, eine Achterbahn, zudem Auftritte fahrender Zirkus-, Jahrmarkt- und Menagerieschausteller; selbst Boxkämpfe und Wahlveranstaltungen politischer Parteien fanden auf dem Zoogelände statt. Grzimek ließ ein Kino einrichten, auch eine Veranstaltungshalle, in der Operetten, Ballettabende, Theatervorführungen und Konzerte stattfanden. Zum Wiederaufbau einer attraktiven Tiersammlung wurden Tombolen und Spendenaktionen veranstaltet, die derart hohe Überschüsse erzielten, dass ab 1953 in rascher Folge eine Vielzahl neuer Gehegehäuser errichtet werden konnte. Tiere wurden in großem Stil über die Ahlener Firma Hermann Ruhe bezogen, die seit den 1920ern ein Zwischenlager in Südfrankreich unterhielt und insofern kurz nach Kriegsende schon Ersatztiere zu liefern vermochte; zugleich ging Grzimek höchstpersönlich auf „Expeditionsreisen“ nach Afrika, um Wildtiere für seinen Zoo einzufangen.

Grzimeks Engagement ist es zuzuschreiben, dass das Zoowesen aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges quasi unbeschadet wiedererstand. Trotz der schlechten Wirtschaftslage in den Nachkriegsjahren und keineswegs abgeschlossenen Wiederaufbaus der zerstörten Infrastruktur wurden in mehreren Städten, die bis dahin keine eigenen Zoos vorgehalten hatten (Magdeburg, Stuttgart, Dortmund, Wiesbaden usw.), Anfang der 1950er. nach dem Vorbild der Frankfurter Zoos solche eingerichtet.

Colin Goldner

TIERBEFREIUNG #97, Dez 2017